跨性别主体性与性差异逻辑 #

Carlson, Shanna T. Transgender Subjectivity and the Logic of Sexual Difference. differences: A Journal of Feminist Cultural Studies (2010), 21(2), pp. 46–72. https://doi.org/10.1215/10407391-2010-003 .

作者:珊娜 T. 卡尔森 (Shanna T. Carlson)

译者:鱼板

校对:北雁牧月,Ro!

校对者按及TRIGGER WARNING:本文含有对性相关内容的直接表述;由于时代限制,文中的部分用词和表述可能会被认为含有对同性恋、双性恋、跨性/跨性别、酷儿、间性、无性吸引、身体障碍、孤独谱系的偏见性表达,其中如transsexuality、transgenderism等在当前主流话语中可能会充当反跨狗哨用词。另外,拉康派精神分析术语中的masculine与feminine仅仅表示主体不同的性化位置,与性别认同和性征无关,译者在翻译中直接将其译为“男性”和“女性”,请读者注意。

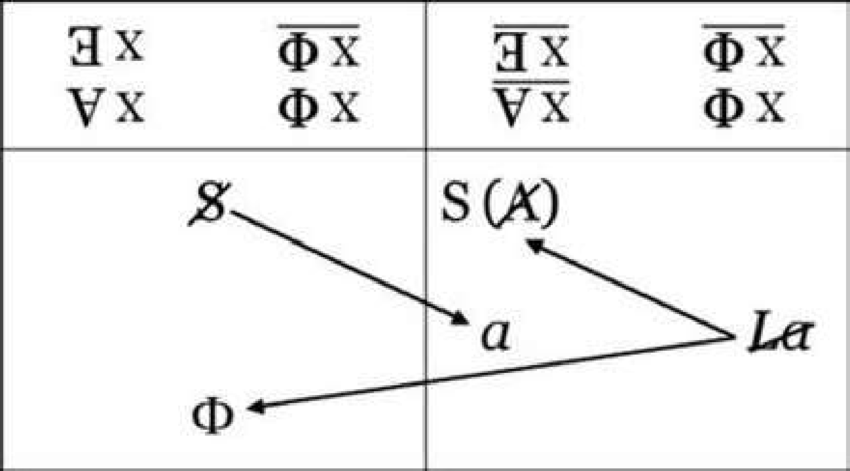

译者按:精神分析与性别研究/女性主义的争论由来已久,前者极为知名的核心理论“俄狄浦斯情结”常常被后者指认为是对压迫性的,建立在对性少数边缘群体排斥之上的资产阶级核心家庭伦理的反映与再生产。精神分析与性别研究/女性主义的另一项争论焦点来自于弗洛伊德的法国后继者雅克·拉康,拉康在1972年名为“再来一次”(Encore)的研讨班上教授了被他成为“性差公式”的理论,该理论被拉康集中表述为一组公式与一张图表:

这组公式的左侧代表男性主体,右侧代表女性主体,并可以被解读为两组逻辑悖论:男性——存在一个元素不从属于菲勒斯(拉康派术语,指代一个与阳具有关的能指,但在拉康派中此概念意涵更为丰富,远超越了单纯的生物学器官);所有元素都从属于菲勒斯,女性——不存在不从属于菲勒斯的元素;不是所有元素都从属于菲勒斯。拉康借之强调两性之间的绝对不均衡与不互补,并做出了惊世骇俗的论断“性关系不存在”。

尽管拉康的性差异理论可以被视为超越经典精神分析二元性别论的一次重要尝试,但仍然引来了后继性别研究/女性主义者的攻击。一定程度上,德勒兹对黑格尔的批评也适用于拉康,拉康通过大幅度改写而试图保留下来的性别二元论实际上是一元论——一种有关单一的不可能性的理论。这与性别研究中更受青睐的多元流动倾向显然存在冲突。朱利亚·克里斯蒂娃、朱迪斯·巴特勒、凯特·伯恩斯坦等学者都曾对拉康的性差异理论提出过批判。同时,也有斯拉沃热·齐泽克等人站在正统拉康派立场试图为性差异理论辩护。在某种程度上,拉康佶屈聱牙的文风与语言障碍加深了双方的裂隙,但随着英语世界对拉康理论理解的逐渐加深,也出现了一些试图调和双方的尝试。

本篇由康奈尔大学罗曼学专业博士研究生卡尔森于2010年写作的文章就是这种尝试中的一个范例。通过本文对拉康派理论与性别研究的交叉阅读与深入分析,将双方调和的工作一定能够更进一步。

也许可以说,性别研究(gender studies)与拉康派精神分析(Lacanian psychoanalysis)总是歪解对方;实际上,双方总是以相当诡异的方式互相理解并接触彼此。如果我们姑且将性别研究定义为对性认同(sexual identity)、性存在(sexuality)和与之相关的多种干扰问题的研究,那就可以确定,至少朱迪斯·巴特勒(Judith Butler),这位在性别研究领域最重要的思想家之一,在利用精神分析思考性与性别问题方面已经做出了大量投入。1她的文本《安提戈涅的诉求》(Antigone’s Claim)和《身体之重:论“性别”话语的界限》(Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”)展示了一种解构主义方法,在其中巴特勒认真对待了佳亚特里·查克拉沃蒂·斯皮瓦克(Gayatri Chakravorty Spivak)的评论:“解构主义批评……是一种极为有用的批评,离开它我们不能做任何事”(qtd. in Bodies 27),同时在这些著作中几乎充满了弗洛伊德主义(Freudian)和拉康主义的问题和词汇。以这种方式,巴特勒就与西蒙娜·德·波伏瓦(Simone de Beauvoir)、埃莱娜·西克苏(Hélène Cixous)、雅克·德里达(Jacques Derrida)以及露西·伊利格瑞(Luce Irigaray)一道进入了女性主义与精神分析的批判性遭遇的丰富思想历史之中。

与之相对,当代拉康派人士只是时不时地才将注意力放到性别研究上来:巴特勒的文本尤其刺激了琼·柯普杰(Joan Copjec)和蒂姆·迪恩(Tim Dean)等人的敏锐阅读。然而,这种回应与性别研究基于精神分析的关注并不完全对等;柯普杰与迪恩主要在不采用巴特勒词汇(例如“女同性恋菲勒斯”(the lesbian phallus)或“形态想象”(the morphological imaginary))的情况下去处理精神分析词汇,也没有充分关注巴特勒著作中的理论或是野心,这引发了巴特勒本人的担忧。许多这类拉康主义回应更多可以被定性为对巴特勒精神分析理论阅读的“纠正性”阅读(“corrective” readings)。考虑到巴特勒自己对精神分析的彻底批判,这些纠正尚情有可原,但如果性别研究与拉康派精神分析之间能够以少一些纷争(fractiously)而不少一丝酷儿性(queerly)、同时忠于欲望(desire)的方式将两者对政治和智识的关注整合在一起,那一定能够在政治和精神(psychically)上更获裨益。那么,性别研究与拉康派精神分析各自又能够为对方提供什么?是否有可能融合两个领域,或者说就像柯普杰所指责2或是巴特勒3似乎在《安提戈涅的诉求》中所担忧的那样,两种方法代表着根本性的水火不容?

性别研究与拉康派精神分析拥有一系列共同的问题,包括:什么是主体?人何以为人?性在主体性产生过程中起到什么样的作用?是什么将“性”(sex)与“性存在”(sexuality)的概念区分开来?尽管有这些共同的关切,但性差异(sexual difference),这个概念究竟是什么以及意味着什么,仍然经常成为性别研究与精神分析理论争论的焦点。凯特·伯恩斯坦(Kate Bornstein)对拉康派分析师凯瑟琳·米洛特(Catherine Millot)关于变性(transsexuality)的文章的回应最为严格地概括了这种对立,在其中伯恩斯坦写道:“性别恐怖分子不是皮革老爹和后座贝蒂*。性别恐怖分子不是套着妻子的内裤在黑暗中瑟瑟发抖的已婚男人。性别恐怖分子是像米洛特女士这样,用真实而自然的性别制度的大棒抡这些人的头,然后再用性别恐吓我们其他人的人。这些‘性别捍卫者’才是真正的恐怖分子。”(236)在变性与跨性别(transgenderism)问题上,性别研究与拉康派精神分析发生了惊人的碰撞。我们仍然需要一段时间才能看到这种惊人效果能否被引导到某种对在场身体的性差逻辑以及“那种将要到来的身体和可能到来的身体的全息图景(holographic)与移动轮廓(moving contours)”(Berger 64)的理解中去。

- [译者注] leather daddies:一般指男同性恋中的一个类型,往往是占主导地位的中年男性;back-seat Betties:常用于形容在第一次见面或约会时就能与之发生关系的女性。

弗洛伊德在《性学三论》(Three Essays on the Theory of Sexuality)中提出我们作为人类动物都是双性同体(bisexual)*(141),并且同时都是性倒错者(perverts)(160)。性别理论家并没有忽视弗洛伊德关于倒错的激进承诺,他们正确地强调了弗洛伊德著作中某些尖锐的段落,以反对将弗洛伊德的观点简单定性为反同性恋。4然而,弗洛伊德关于双性同体的言论与在双性同体与倒错之间所做的挑衅性连接(双性同体与精神或是生理上的雌雄同体畸形(hermaphroditism)有关,同时又涉及到同性恋-异性恋共存)则没有得到同样的关注。5如果人的主体性状态就是双性同体的,而且如拉康所言,弗洛伊德“假设性在本质上就是多形态的(polymorphous)与异常的(aberrant)”(Four 176),那为什么在拉康对弗洛伊德的解读中,仍然只出现了两种性化位置(sexual position),即男性(masculine)和女性(feminine)?当巴特勒提倡性别扮演(gender play),当德里达被评价为“梦想着……一种尽管是性化的(sexed),但不是由一分为二、由两个可辨认的配对进行的,而是以多种方式铭刻的性关系(sexual relationship)”(Berger 60),拉康却坚决地宣称“不存在性关系”(Encore 57),只有回应失败的一种男性方式和一种女性方式。如何才能从双性同体与多形倒错(polymorphous perversion)的条件出发来证明不存在性关系和只存在两种性化位置的结论?这些结论难道不是使精神分析与其他理论相比在性存在方面显得特别匮乏吗?

- [校对者注] 弗洛伊德理论中的bisexuality并非指我们现在所理解的双性恋,而是指“双性(同体)”。受到19世纪晚期一些科学家普遍认为人类具有“男性”(male)和“女性”(female)生理潜能这一观点的影响,弗洛伊德认为所有个体都包含“两性”(both sexes)的心理因素。

对拉康来说,多形倒错是阉割(castration)的效果,在一种倒错时间性的精神中,阉割同样也是多形倒错的结果6。为何如此?在论及婴儿的性行为时,弗洛伊德举出了吸吮拇指的例子,解释说吮拇指的儿童是在寻求一种先前经历过的快感,而如今这种快感“被回忆起来”(181)。弗洛伊德在后来主张“对于对象(object)的发现实际上就是对象的再发现”(222)。在拉康看来,对对象的发现与再发现不仅仅是愧疚、厌恶与道德感(Freud 191)和俄狄浦斯戏剧这些方式所造成的最终阉割的初期多形前兆,而也是,或者说更是,主体已经接受阉割的标记。

根据拉康,只要存在着对象,比方说婴儿转向拇指,就存在着阉割。换句话说,有些东西总是已经遗失了。拉康如此写道:

“使我们将这种满足与性感带的自我情欲所区分开来的是一个对象,我们经常将这个对象与驱力在其上闭合的对象混淆起来。这个对象只是一个空洞的在场,是一片虚空,正如弗洛伊德告诉我们的,任何对象都可以去占据那个空洞,我们将之作为遗失的对象即对象小a(the petit a)的代理。对象小a不是口唇驱力的起源。它并不是作为原初食物,而是通过这一事实被引入:除了绕过那个永恒匮乏的对象(the eternally lacking object),没有任何食物能够满足口唇驱力。”(Four 179–80)

拉康指出弗洛伊德主张对象可以是“任何一种对象”(180)在另一处评论中,拉康评论说:“让我们看看他是怎么说的——就驱力中的对象而言,我可以明说,严格地讲,它并不重要,是完全无所谓的东西。”(168)换言之,任何对象都可以是驱力指向的对象;这里的新内容是这种冲动(pulsion)的原因以及驱力围绕其闭合的对象所指示的东西。这里所说的并不完全是退行,比方说,从拇指到乳房再到乳汁,这里更不如说是从任何对象到作为“永恒匮乏的对象”的对象a。拉康告诉我们,对象a的引入是因为任何东西——任何食物、乳房或是人物能不能够满足驱力。对象a作为“欲望的原因”(Encore 92)即不是主体抓取的任何对象,也不是欲望的目标,相反,“它或是前主体的,或是主体认同(identification)的基础,或是被主体所拒认的认同基础”(Four 186)。事实上,它是主体的基础,但只是一个偶然的基础:就像迪恩解释的那样,“这个对象反直觉地(不合语法地?),先于主体,创建主体……。然而,对象a的奠基作用意味着一个彻底偶然的基础。正如埃莉·拉格兰(Ellie Ragland)指出的那样,‘我们人类根植于它们自身所并未根植于的对象’”(Beyond 194)。通过坚持“任何对象”都可以作为对象a的代表,而对象a只是对“永恒匮乏的对象”的进一步代表,拉康将自己与主张从口唇驱力到肛门驱力再到生殖器驱力的性发育过程或者说“成熟化”的弗洛伊德的解读拉开距离。与之相反,拉康强调了对象a的本质上的无根性以及其在驱力的迂回运动中所起的真空性的作用(Four 181)。

拉康为这些无根的对象a的“出生”或“起源”提供不给了多种描述。薄膜(lamella)的故事就是其中一例,这个故事是拉康对柏拉图《会饮篇》(Symposium)中阿里斯多芬所讲述神话的改写。拉康将柏拉图所解释的缺失部分替换成了薄膜的形象,他写道:

“这个薄膜,这器官,它的特征就是虽然它不存在,但仍然是个器官。我可以向你提供关于它的更多细节,它的动物学地位——就是力比多(libido)。 它是力比多,是纯粹的生命本能,也就是说,不死的生命,无法抑制的生命,不需要器官的生命,简洁的、不可毁灭的生命。它恰恰是因为臣服于有性生殖循环的事实而从生命中丢失的东西。对象a仅仅是它的代表物,它的形象。”(Four 197–98)

这就是对阉割的另一种描述,是一种相当超现实的神话,其中有一种叫做“薄膜”(《牛津英语词典》将其定义为“薄板、鳞片、层或膜,特别是骨或组织的薄板、鳞片、层或膜;例如,一些贝壳的薄鳞或薄膜,蘑菇的菌褶,附加在一些花的花冠上的直立鳞”)的东西转变为了一个器官,而这个器官“是”力比多。实际上,作为力比多的薄膜在主体通过有性生殖而失去的东西与实在界秩序(the order of the real)之间提供了薄薄的子实层(hymenium)连续,因为“它正是因为臣服于有性生殖循环而从生命中丢失的东西”(Four 198)。拉康将力比多描述为“理解驱力的本质”所“必不可少的东西”(205),同时他以一种神话器官来代表实在缺失(real loss)的举动有着全盘考虑,正如他所写的那样,因为“这个器官是非真实的(unreal),而非真实也不是想象。非真实的定义应当是以逃避我们的方式在实在界之上清晰地表达自己,正是这一点要求它表现为神话般的,就像我所做的那样”(205)。在“再来一次”研讨班中,减数分裂将再次充当同一故事的另一种框架,再次构成“一个彻底的减法”(66),其“‘废物’以对象a的形式回来纠缠力比多主体”(Barnard, “Tongues” 174)。

正如苏珊娜·巴纳德(Suzanne Barnard) 在《阅读研讨班20:拉康论爱、知识与女性性存在》(Reading Seminar XX: Lacan’s Major Work on Love, Knowledge, and Feminine Sexuality)中所说的那样,“精神分析的四个基本概念”研讨班中所论述的被遗失的对象(lost object)是“无性的(asexual)*、未被象征化的(nonsymbolized)力比多的一个坚不可摧的部分”(“Tongues” 176),那些尚未被性差异的切割所标记的主体将之遗失了,因此这些主体就可以被描述为“无性的”,或者更好的称呼(回到弗洛伊德并强调这种所谓无性的性化方面)是“ 双性的”。巴纳德解释说,主体因为性差异的切割而丢失的不是他们的另一半,而是他们的“无性的‘相同性’”(asexual ‘sameness’)(176)。也许我们可以把这种存在于性差异之前的中间的、或者说是半神话的外-在(ex-sistence)状态,描述为一种性化的无性状态。那么从弗洛伊德的观点来看,如果我们把他自己对双性的、多形倒错的主题的描述移植到这上面的话,这种状态也是可以想象的。当我们进入到迪恩对精神分析在性存在的更加酷儿方面的论述时,会再次回到这个场景。

- [校对者注] 与bisexuality的用法相似,弗洛伊德使用的asexuality并非指我们现在所理解的无性吸引,而是指“无性”(或可理解为无性征或无性别)。

拉康关于对象a的阐述看上去对任何性存在的酷儿理论都没有威胁,因为他并没有预设,比方说,存在某种特定的对象应当或者在事实上曾经能够满足驱力。实际上,拉康一再嘲笑所谓的生殖器至上的传统看法(Ethics 88)。然而,这些关于对象、薄膜以及力比多的论述都不能直接说明拉康的只存在两种可能的主体位置,即男性或女性,的论断。而只保留非-性化之无性(asexuality)的叙事,我们就得到了拉康派跨性别本体论的半成品——当我们回想起正是弗洛伊德指出了人类无意识的构成性(constitutive)双性同体倒错,这也就并不是一个激进的想法。那么,女性和男性的主体位置究竟从何而来呢?

无论我们将缺失的实例安置在主体的哪个位置上(减数分裂,出生,吮拇指),毫无疑问的是,对于精神分析来说我们处理的都是一个欲望的主体,一个不仅匮乏某个可定位的对象(比方说阴茎),更是匮乏存在的主体。但是,根据拉康,存在着不止一种欲望的方式。这也就是在说,存在着不止一种领会大他者(the Other)的匮乏的方式。人类主体有两种可能的性化位置,这是因为,正如拉康在“再来一次”研讨班使用逻辑语言和数学形式化语言所断言的那样,主体的两种性化位置的分化取决于主体与菲勒斯功能的关系。之所以只存在两种性化位置,是因为每个主体在菲勒斯功能之下,要么是“全部”(all),要么就是“并非全部”(not-all)。

在快速陷入解释菲勒斯功能的深渊之前,首先要说明的是,性差异与意义有关:柯普杰指出:“性是意义的障碍” (204),同时引用了拉康自己的说法:“对人类行为的一切分析都表明,意义并不反映(reflects)性,而是弥补(make up for)性”(qtd. on 204)。类似地,雷娜塔·萨莱克(Renata Salecl)在《性分化》(Sexuation)的序言中写道,性差异:“它首先是象征秩序(the symbolic order)中固有根基性僵局的名称”(2)。事实上,性不可能被象征(signify),而菲勒斯则充当“一个代表不可能性的空洞能指”。(Barnard, Introduction 10)。因此,女性主体与男性主体,就都与失败有关,或者说以不同的方式失败,又或者正如拉康所说:

“宇宙是这样一种地方,因为言说这一事实的关系,万事万物都成功地……导向了性关系的失败……无论是新婚颂歌、二重唱歌曲……还是信物交换,或者情书,都算不上性关系。它们都是围绕着这样一个事实:根本不存在性关系。

因此就有属于男性的环绕它旋转的方式,以及另一种方式,我不会现在指明,因为要在今年的详细论述中阐明它——这是一种女性方式,一种需要根据并非全部(not-whole)的逻辑阐述的方式。”(Encore 56-57)

这段论述中引起激烈争论的“并非全部”究竟是什么?它对菲勒斯功能能带来什么样的启示?现在让我们转向另外一个阉割场景,性分化公式(formulas of sexuation)为性差异的僵局提供了一组“逻辑矩阵(logical matrix)”(Salecl 2)。正如拉康所述,公式由以下部分组成:公式的右侧,即表示“女性”的一侧,写作 \(\overline{\exists x} \; \overline{\Phi x}\) 和 \(\overline{\forall x} \; \Phi x\) ,可以翻译为不存在不从属于菲勒斯功能的x,以及并非所有x都从属于菲勒斯功能。女性主体作为一个开放集合的一部分而以否定(negation)的方式发现“她自身”“并非全部”。这个集合开放,因而无限,因为它不是由一个例外的(exceptional)元素构成。唯一定义集合的共同特征就是不存在共同特征;没有构成性的外部特征来关闭集合。例外性地缺乏例外,通过缺席而松散地绑定在一起,这使得女性主体具有/承担了一种关于菲勒斯功能以及为男性主体提供基础之物的特殊视角,巴纳德将之称为“看到提供锚定(anchoring)功能的大他者能指之偶然性的视角……她‘知道’菲勒斯能指的力量仅仅为律法提供了某种神秘外表,以掩盖其真正的无能”。(“Tongues” 178)。这种位置的逻辑后果之一,即“‘无一例外’地存在于象征之中”(178),就使得女性主体与不仅仅是与象征界(the symbolic),也是与大他者的匮乏,产生了与男性主体不同的关系。

女性主体所缺乏的“锚定功能”则位于拉康的性分化公式的男性一侧:“在左侧靠下一排—— \(\forall x \; \Phi x\) ——表明男性通过菲勒斯功能作为一个整体获得自身的铭刻……作为代价,这种功能受限于一个否定了 \(\Phi x\) 功能的x…… \(\exists x \; \overline{\Phi x}\) ”(Encore 79)。从由之所建立的男性主体的立场看来,这种例外也立即呈现出真正的例外地位,这个例外提供了关闭男性集合的外部与奠基男性存在的限制;它因此就提供了一种女性主体未能获得的支撑。这一例外的一个形象就是神话性的原初之父(mythical primal father),他逃避阉割,从而获得无限制的享乐(jouissance)。换句话说,男性主体之所以是“整全”或“全部”,是因为他被允许(自己允许自己?)保留关于例外的幻象,这一例外逃脱了其它男性主体之存在的基础:“这就是所谓的父亲功能——我们通过否定的方式发现了这个命题……在性关系无法铭刻(inscribable)的情况下,父亲功能奠定了用阉割来弥补性关系的操作性(活动exercise)基础。父亲功能在性关系不可能的情况下用阉割来弥补性关系。这里的整全因此就根植于作为终点(terme)的例外,也就是说,根植于一个完全否定的东西。”(Lacan, Encore 79–80)正如拉康在这里明确指出的那样,阉割/性差异从基本上弥补了性关系的缺席,即使可能并不完整。根据这种逻辑,承担了性差异的性化位置就是对一种事实上不可能的关系的缺失——一种一性(One-ness)或是互补性(complementarity)关系的缺失,或者说像是柏拉图残忍地告诉我们的那样,我们曾经拥有,后来又丢弃的的那一半的缺失——所做出的,无疑是不完整的弥补。然而,重要的是,在这部分论述之中,没有任何内容说明被遗失的/不存在的性关系是异性恋的性关系。正如特雷西·麦克纳尔蒂(Tracy McNulty)指出的那样,“如果被遗失的是与大一(the One)、统一和整全的‘关系’,那这种关系就确实无关于性征(sex)或者性‘取向’”(pers. comm.)。

至少在“再来一次”研讨班中对性分化公式的解释中,拉康对女性侧的介绍读起来与男性侧的相当不同。或许是出于近似的形式和内容,拉康对男性的解释显然更加公式化。紧跟对男性位置的定义,拉康的论述为女性位置加上了一个限制,关于这个限制的讨论将十分有助于理解变性与跨性别(transgenderism)的问题。

“在另一侧,你能看到言说存在的女性位置铭文。不管怎样,任何的言说存在,正如在弗洛伊德的理论中清晰表明的那样,无论是否具有男性特质属性——这种属性还有待于确定——都被允许在这一部分中铭刻自身。如果它将自身铭刻入其中,它就不在具有任何普遍性——它将是一种并非全部,就仿佛它可以选择从属于 ,或者不从属于 。”(80)

当然,在这个特别的引文中,关键之处在于“选择”这个词。拉康在描述女性侧公式时提到了选择的问题,这是否意味着什么?当拉康说任何的言说主体都要选择是否在 \( \Phi x \) 之中时,这里提到的“选择”和巴特勒派的性别扮演理论中提出的“选择”的可能性存在着什么联系吗?同时,拉康与巴特勒有关选择机制的论述如何与苏珊·斯特莱克尔(Susan Stryker)所观察到的“操演性”(performativity)并不总是相符于“许多跨性别者的自我认知,ta们认为ta们对于性别化自我(gendered self)的感受(sense)不受其工具性意志(instrumental will)的支配,不可剥离,也不是一种扮演形式” (10)的现象?此外,变性经验与跨性别经验在考虑到这种“选择”时又有什么不同?

我们现在已经看到了更多的挑战,围绕着纪律效忠、争论、异议、身份政治以及本体论问题。通过继续探索拉康派精神分析与性别研究能够为对方提供什么,这些问题也将会被小心翼翼地解开。尽管如此,就像前面列举的拉康的陈述中所说的那样,我们已经找到了一些能够超越巴特勒和柯普杰这样的理论家所产生的担忧与反对的希望,因为我们发现在拉康派精神分析与性别研究之间确实有交汇的空间——事实上,这种交汇就是围绕着性差异的(也许是固有的)划分展开的。

迪恩在这个问题上更加乐观,他声称“精神分析就是一种酷儿理论”(Beyond 215),意味着在某种程度上,拉康派精神分析具有“反规范性潜能”(217)。迪恩理论构想的一个主要意图就是”在性别的术语(the terms of gender)之外思考性存在”(183)。与许多思想家一样,迪恩认为本质主义和建构主义之间,或他所谓的基础主义( foundationalism)和修辞主义(rhetoricalism)之间的争论并没有提供真正的选择,并且他将自己对性存在的观点总结为”兼有反基础主义和反修辞主义”(178)。以这种方式,他对巴特勒在《身体之重》中关于性存在的观点提出了异议,因为他认为巴特勒取了一种修辞主义路径。根据迪恩的观点,“性存在的修辞主义观点在自身的论述中了忽视了欲望范畴”,因为修辞主义不能很好讨论“修辞或话语中超越了语言的部分”(178)。欲望将被证明是迪恩对性存在的论述中必不可少的一部分;为了从理论上“以既非性别也非身份认同的方式”(222)将性存在理论化,在他对去异性恋化的欲望(deheterosexualize desire)的论述中,迪恩进一步发展了对象a的概念。

迪恩论证了拉康的欲望理论“不是由对象选择(object-choice)的性别(gender)决定,而是由对象a所决定的,而对象a是很大程度上独立于性别的”(216)。通过这一举动,迪恩经由拉康,比弗洛伊德对人类根本性的双性同体的描述更前进了一步。迪恩提醒读者注意弗洛伊德的一个主张:“我们都做出了同性恋的对象选择。”(219)然而正像迪恩所强调的,这种说法首先就预设了对象首先是性别化的(gendered);通过依赖于人类的“双性同体”,弗洛伊德完整地保留了对象能够“被识别为男性(masculine)或是女性(feminine)”的可能性(219)。另一方面,对象a也很难用同性恋或异性恋框架来理解。迪恩向读者重申了拉康的潜在对象a的“不可思议的清单”——“嘴唇……肛门边缘,阴茎顶端,阴道,眼睑的狭缝,甚至耳朵上的角状小孔……乳头,粪便,菲勒斯(想象性的对象),尿液……音素,凝视,声音——最终甚至是空无”(Lacan qtd. in Beyond 251–52)。

迪恩之所以坚持将对象a作为描述性存在的酷儿“秩序”的术语,部分是出于他想要将欲望从围绕菲勒斯旋转的场景中转移出来,而根据拉康,菲勒斯是大他者欲望(“意义”)中一个特定匮乏的别称(83)。迪恩敏感于对拉康派术语的女性主义批判和酷儿批判,注意到了对匮乏与菲勒斯等术语的怀疑是有道理的,这些怀疑部分源于匮乏术语的神学起源,以及将同性恋与缺陷联系在一起的精神分析遗产(Beyond 248)。精神分析的主要术语例如匮乏、缺失、阉割、死亡和性差异等等不能被认为是意识形态中立的,迪恩建议注意不同的术语如何可能“暗示着引人反感的区分或是以其他方式嵌入了关于性别与性存在的规范性的(normative)意识形态”(248)。

根据迪恩,将菲勒斯放置在欲望理论中心的局限性不仅在于菲勒斯这个术语存在历史问题,而且也因为它是一个单一性的术语;而另一方面,对象a,则“暗示了对于欲望有多重的(multiple)、异质的可能性”(250)。迪恩希望将欲望理解为“多重性(multiplicity)的概念”(249)而不是主要依据“匮乏的意识形态”(247)。他引用了拉康的一段话:“欲望是存在与匮乏之间的一种关系”(qtd. in Beyond 247),但他同时也强调,对于很多酷儿思想与女性主义思想的事业来说,“通过缺失来将匮乏概念化仍然是一个顽固问题”(248)。迪恩认为这个问题恰恰与精神分析理论中有关匮乏的意识形态与阉割所交叉的方式有关(248)。他因此转向了作为多重性场所的多形倒错,主张从过度(excess)而不是匮乏的角度出发构建欲望理论,从而“使欲望本质上是多元化的(pluralistic),具有包容性的多元主义含义”(249)。

对于迪恩来说,从多形倒错出发来解释欲望的一个优点来自于弗洛伊德将多形倒错理解为前规范的——也就是生殖器期之前的——性行为;这样,倒错就成了一种“正常的性行为”会去尝试,却不能完全替代的“失乐园”(235)。通过重复弗洛伊德不是以具体内容而是以“排他性与固定”(exclusiveness and fixation)(236)来定义倒错的决定,迪恩进一步提出了“既然正常化(normalization)‘固定’了欲望,并产生了性取向的排他性(同性恋或异性恋)作为其症状,欲望正常化的过程本身就是病态的”(237)。

因此,迪恩希望主体能够回归到欲望的多形倒错模型,在先于正常化的意义上,多形倒错正是基础性的(foundational)和可取的。这一举动有助于将焦点从一个依赖阉割的欲望场景上转移过来,“它有着将我们带回互补性和同质性的二元范畴之中的威胁,其中无法容纳非规范性的性活动”(Beyond 249),而转移到一个依赖于许多对象的场景上。当他将多重倒错以及对象a与多重性、异质性和可能性编织到一起时,十分重要的是再一次承认原初倒错与缺失是深度交叠在一起的:通过对象的生产,缺失命名了灌注欲望的“阶段”(stage),并且正如我们所看到的那样,这些对象都早已经无可挽回地成为了被遗失的对象。原初倒错(primary perversion)也伴随着一个缺失的阶段,其自身也在某种程度上,将要被形成性(取向)身份认同的正常化过程所取代。因此在迪恩的思想中,倒错就呈现出一种奇特的状态,从一个角度来看,它构成了一种缺少匮乏的欲望状态——可以得到对象的完全多重性。但是正如这些对象全部是被遗失的对象那样,反过来也可以说,主体通过享用更多的(被遗失的)对象反而更加地匮乏。然而,这种欲望图景从匮乏的菲勒斯向大量对象的这种富有挑衅性与生产性的变化,必须与迪恩将酷儿理论与拉康派精神分析连接起来的理论野心关联到一起:“尽管在我看来,拉康就是酷儿理论的先声,但精神分析建制的历史,尤其是在美国,已经预先阻止了任何此类结盟。而我已经提出,本书一个良好的意图就在于锻造这样的联盟——我们要理解到,这个联盟可能会要求双方放弃一些各自最重视的陈旧观点”(Beyond 226)。

我认同迪恩的说法,酷儿理论与拉康派精神分析可能需要“放弃一些各自最重视的陈旧观点”,然而我感兴趣的却是《超越性存在》(Beyond Sexuality)中论述的一个不同的方向。虽然迪恩清楚表明他对性别(gender)不感兴趣,但他也明确指出,性差异(现在我们知道,性差异不应被归入性别范畴)仍然不能被轻易否定:“我可以明确地说,虽然性差异是次生的,跟随欲望而出现的,但我并不认为性差异对性存在而言无关紧要”(267)。毫无疑问,只要欲望是匮乏/缺失/阉割的另一面,欲望就会从失去薄膜的那一刻开始一直伴随着主体。尽管如此,至少在《超越性存在》中,迪恩对拉康有关男性与女性与对象a有着不同形式的联系的主张不感兴趣。根据拉康,只有男性主体才更多被对象a吸引。虽然这样说有点奇怪,但这样一来,迪恩关于欲望的论述不就缺少了女性的一面了吗?

拉康写道:“对象——至少从性认同(sexual identification)为男性的一极看来——对象……将自身放置在大他者所无法瞥见的位置上”(Encore 63)。与之相对,对于女性主体而言,“对象a之外的某种东西在弥补不存在的性关系的过程中处于关键地位”(63)。再一次,我们看到拉康明确声称,某种东西试图通过性差异来弥补性关系的缺席。然而,在弥补遗失的/幻象化的(fantasized)互补的过程中,存在着根本性的不对称。男性主体与女性主体依赖于不同的方式来弥补缺失。

在这一点上,迪恩对拉康提出了一个令人信服的批评,指出拉康通过将对象a放置在性分化公式图表的女性侧(found on page 78 of Encore),而背叛了自己在对“出生”和对象a功能的解读中所坚持的异性恋主义的(heterosexist)*冲动:“尽管他的‘不存在性关系’的公理反驳了两性之间存在互补性的异性恋主义假设,但拉康对公理的解释却总是以男性与女性建立关系失败的方式来表示,而不是不顾性别,以关系自身的失败来表示”(“Homosexuality” 137)。迪恩将这些解释作为拉康自己的理论与异性恋主义相抵触的例证,并再次断言拉康关于对象a’的理论涉及“将我自己的肉体享乐从他者转移到我自己这里来”以及“没有任何理由证明欲望首先就是异性恋的”(137)。7

- [校对者注] 异性恋主义(Heterosexism)用于形容以异性恋观念为标准看待整个社会,包括假定任何人都是异性恋者,或者认为异性性倾向或性关系是唯一的规范。

也许在拉康的理论中,对象a的地位带有一些欺骗性。性分化图示似乎暗示女性主体丢失了与对象a的一切连接,但我们也可以将之解释为女性主体只是没有如此投入于对象a,因为女性主体被菲勒斯能指完全征服,并且与划杠的(barred)匮乏大他者保持着难以理解的古怪关系。据我所知,拉康并没有明确指出女性主体失去了所有与对象a的联系;与之相反,他仅仅是写道:“对象a之外的某种东西在弥补(suppléer)不存在的性关系的过程中处于关键地位”(Encore 63)。这里的重点在于,性差异的的一个结果就是,当男性主体主要投注于对象a——无论他将之放置于何处——使其成为对性关系的匮乏的补偿时,女性主体“与大他者发生‘双重’关系(‘twice’ related)”(Barnard, “Tongues” 172)。我认为这意味着女性主体既与作为从性生殖活动中遗失的“实在界的碎片”的对象a(他者)相关联,同时又与被构想为匮乏的大他者的他者相连。

迪恩对拉康性差异理论的解读表明,巴特勒对拉康的性差异概念的批评确实有一些可取的地方,拉康的性差异理论即便不是公式本身含有强制异性恋因素,也至少存在一种强制异性恋的解读方式。在《身体之重》与《安提戈涅的诉求》中,巴特勒对主体通过性差异进入象征界的过程展开了解读,她的主要指控在于:拉康的象征界是规范性的,假定的性化位置造成了强制异性恋(compulsory heterosexuality)。在《安提戈涅的诉求》中,巴特勒从话语与物质性的问题转向了亲属关系(kinship)的场景,以此探索精神分析何以强迫/抑制新共同体纽带的形成,巴特勒将这种纽带归入到“激进亲属关系”(radical kinship)之中。由于在这些文本中,尤其是《身体之重》第三章之中,巴特勒提供了对俄狄浦斯场景中有问题的异性恋主义的深入分析,我也就将注意力集中在这篇更新近的文本上。

巴特勒对想象新形式的亲属关系纽带的可能性的关注具有强烈的情感与政治吸引力,她对“亲属关系变得脆弱、多孔、膨胀”的多种方式的列举起到了很好的效果(Antigone’s 22)。巴特勒援引了那些由于移民、流放、难民身份或因离异再婚情况而迁移的儿童,“从一个家庭到另一个家庭,从另一个家庭到无家可归,再从无家可归再到新家庭,或是在精神上居住于家庭的十字路口中,或是生存在分层的家庭状况之中”(22)。她提到了同性恋与异性恋融合的家庭,同性恋核心家庭,没有母亲或父亲的异性恋或同性恋家庭,有两个母亲或父亲的家庭,半亲兄弟(half-brothers)作为朋友的家庭(22-23),而巴特勒提出的问题则在于:“俄狄浦斯情结是如何产生的?……对于在这种难以定位的情况下,在那些父亲的位置是分散的情况下,在那些母亲的位置由多人占据或被替代的情况下,在那些象征界的停滞无以为续的情况下,俄狄浦斯的遗产对这些情况下形成的人意味着什么?”(22-23)。无怪乎这是一个潜在的前所未有的家庭流动性的时代。一些人将这种现实作为“家庭价值观”陷入危机的标志,其他人则庆祝新类形的羁绊与相遇所带来的更加积极影响。在这些文本中,巴特勒也瞄准了一种精神分析中的一种特殊张力,似乎精神分析意外地在某种程度上与异性恋核心家庭捍卫者结成了联盟。巴特勒举出了一些这样的例子,其中就包括反对或是担心同性恋者收养成为被收养儿童的精神病(psychosis)的可能来源的精神分析学者,雅克-阿兰·米勒(Jacques-Alain Miller)声称男同性恋者更可能不忠而反对男性同性婚姻,其它一些人认为女同性恋者养育会导致孤独症(70)。巴特勒总结说:这些观点通常认为另类亲属关系试图修复精神结构,但其方法再一次导致了悲剧,这也不断被认为是儿童的悲剧。

我也同样基于许多原因反对这种担忧的有效性。作为反对意见,这些担忧似乎都同意这样一种假设,即“性别”(gender)一类的东西需要符合(或者成功符合)一种性化位置(sexual position)。换句话说,这些观点的存在(在拉康派关于性差异的解读与巴特勒对拉康关于性差异的观点的解读中同时存在)再一次表明性别需要符合无意识的性分化(sexuation)。例如,对那些关心儿童孤独症的人来说,什么才算是“女同性恋”?如果一个表面上喜欢“女人”(woman)的“异性恋”“男人”(man)可以被称作无意识“女性”(feminine)那要怎么办?如果“他”与一个可以被描述为无意识“女性”的主体发生关系,那“他”究竟是否应当算作是“女同性恋”?这种将性别与无意识性分化分离的处理或许听起来像是另一种不可行的酷儿乌托邦,但我认为这就是拉康主张的逻辑结果,拉康声称:“任何的言说存在,就像弗洛伊德理论所清楚表明的那样,无论是否具有男性特质——一种有待确定的特质——也总是要在[言说主体的女人部分(woman portion)]铭刻自身”(Encore 80)。我希望与巴特勒一道,想象一种并非强制异性恋场景的性分化。但是,我也不认为这样做意味着需要像巴特勒在对安提戈涅故事的解读中所作的那样在俄狄浦斯叙事之中寻找漏洞。虽然巴特勒对诸多社会规范和社会理念的强制异性恋背景的强烈哀叹与恐惧是相当正确的,但没有人对拉康更清楚地了解这一点,正如他所说的那样:“理念是社会的奴隶”(qtd. in Dean, Beyond 229)。

巴特勒在论证中似乎将俄狄浦斯场景视作精神分析中唯一可用的解决性关系失败的方法。就像她所观察到的那样,对于拉康来说,象征界是“规制俄狄浦斯情结之欲望的律法(Law)的领域”(Antigone’s 18)。诚然,所有对象都是象征性的,但俄狄浦斯叙事是一种主要是“男性的”(masculine)(如果确实不主要是异性恋的话,也主要是“强迫症的”(obsessional))解决方案,这种方案幻觉化(hallucinate)出一个被禁止的对象。但正如我们所见,解决性关系的失败的方案不只有一种:而是有两种!这样一来,巴特勒转向安提戈涅作为对俄狄浦斯情结的另一种解决方案就是正确的。通过巴特勒的解读,安提戈涅帮助我们设想新的亲属关系形式,以及相应的“社会转形可能性”(24)。巴特勒指出,安提戈涅自己在家庭中的位置代表着亲缘关系的松动点之一(22),因为安提戈涅可被解读为对其兄有乱伦欲望(6),同时她的父亲也是他的兄长。巴特勒并不认为乱伦(incest)本身是一种新的、激进的亲属关系形式(24),与之相反,在反思索福克勒斯戏剧的结尾时,她写道:“从这个角度来看,也许有趣的是,为俄狄浦斯戏剧画上句号的的安提戈涅,没有能够为故事带来异性恋结局,这可能会为以安提戈涅为出发点的精神分析理论指明方向”(76)。巴特勒在此是完全正确的,也许精神分析就应当以安提戈涅为出发点。通过安提戈涅的形象,巴特勒探索了一种应对性关系失败的非俄狄浦斯式解决方式,根据拉康的解读,这意味着以女性(feminine)方式与能指相遭遇。然而,巴特勒没有声称这种方式从一开始对于主体就是可行的,也没有声称这种方式不是源自于俄狄浦斯戏剧。

有些时候,人们可能会怀疑巴特勒的所谓沉积性象征构型(configurations of the alleged sedimentary symbolic),与其说是对拉康再阐释,还不如说是克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)的功劳,举例来说,巴特勒写道:

“《亲属关系的基本结构》(The Elementary Structures of Kinship)在1947年出版,不到六年之后,拉康开始发展他对象征界的更系统的解释……在一方面,我们被告知禁止乱伦的规则是普遍的,但列维-斯特劳斯也承认,它并不总是“有效的”,列维-斯特劳斯对乱伦禁忌如何失效这个问题并不感兴趣,也不关心当禁忌能够起效时,它又是如何延续和处理失效的幽灵的。”(Antigone’s 16–17)

也许,与列维-斯特劳斯相比,拉康就更为明确:乱伦禁忌的失效形式是女性性(feminity)。女性形象恰恰证明了禁令的失效。柯普杰指出:“拉康认为,女性之所以是并非全部,原因在于她们缺少界限,这意味着女性不易受到阉割的威胁;这种威胁所体现的‘不’对女性不起作用”(226)。

虽然“普遍”的乱伦禁忌对女性主体“无效”,但这不一定意味着女性主体对某个家庭成员有乱伦欲望(在我们的想象力所允许的范围内,这种乱伦欲望或许意味着激进或开放(porous))——尽管她很有可能确实有,而且我很难不接受巴特勒认为安提戈涅对其兄波吕尼刻斯的欲望是乱伦的观点:“也许正是她生活中无法满足的欲望,即乱伦本身,使她的生命成为活死人,因而在赋予生命可理解性的条件中没有一席之地?”(Antigone’s 23)。然而我要强调的是,乱伦作为一种可能的破坏性的(disruptive)激进亲属关系并不是唯一的重点。更确切地说,根据拉康,对于女性主体来说,没有任何一种对象——无论是母亲、父亲、兄弟还是姐妹——是被打上禁令的标记的。不仅仅是乱伦不被禁止,任何事都不被禁止。因此对于男性主体来说,重点不在于他必须是异性恋的,即表面的“生物学意义的”男孩被禁止通向其异性恋的、“生物学意义的”女性(female)的母亲,而在于他成为了一种受禁令控制的主体,并因此进入了无意识男性位置。就像麦克纳尔蒂所指出的:“相信[被禁止的对象就是]母亲是一种特殊的症状,是一种解决阉割的特殊方式……通过将之归咎于父亲,从而通过服从或屈服于规范而使之成为‘可避免的’。[换言之,]这显示了规范的意识形态(ideology of norms)也是一种规避阉割的手段”(pers. comm.)。另一方面,对于女性主体来说这一点则更为激进:无论她的“性别”(gender)如何,女性主体都不受禁令约束。无法对她或为她建立任何普遍性。赋予男性主体的解脱,反过来构成了作为限制的禁令,女性主体却没有体现这一点。相反,禁令的失效也在将女性主体导向……或许是(谁知道?)她的兄弟/半亲姐妹/继母/领养表亲/祖父,导向与象征界的偶然相遇。考虑到这一点,我主张安提戈涅的诉求,以一个女性的(feminine)形象对抗她被“完全,无限制地铭刻于其中的象征界” (Copjec 227)的方式,应当为亲属关系,以及精神分析的未来提供更多东西,因为她通过一个或许是乱伦人物的形象,“代表的不是理想形态的亲属关系,而是亲属关系的变形(deformation)与置换(displacement)” (Butler, Antigone’s 24)。

奇怪的是,如果我们试图在拉康精神分析和性别研究之间寻求一个更脆弱的连接点,也就是女性性的问题时,我们就开启了一种激进的清理,这种清理一直被性别理论家们希求与设想,以为酷儿的与跨性别的主体性和关系提供一个更加安全与正义的世界。迪恩在欲望叙事中所忽视的,与巴特勒在对亲属关系的解读种所否定的是同一种东西——女性视角(feminine perspective)的可能性和探索。因为女性主体没有像男性主体那样得到菲勒斯功能的支撑与限制,所以女性视角带来了一种同时与激进偶然性(radically contingent)和难解性(intractability)即实在界(the real)的关系。正如迪恩所正确地警告的那样:“任何拒绝承认难解性的酷儿或女性主义理论的效力都会降低,因为它将不断遭遇实在界,而实在界将成为其政治目标的不可捉摸的障碍”(Beyond 92)。也就是说,我们至少应当对我上面提出的,关于精神分析是否在性存在方面陷入了理论贫困的问题作出回应。而我的回答是:不,精神分析不是这样的,与之相反。

精神分析的局限性部分在于,如我所解释的,女性(feminine)和男性(masculine)这两个术语太容易屈服于“性别化”(gendered)的解读。这种情况既发生在性别理论家阅读、有时是撰写精神分析文本的时候,也发生在精神分析理论家阅读、撰写精神分析文本的时候。如我们之前所见,一些拉康派参与了一种性差异的逻辑,这种逻辑魔法般地一遍遍指出具有明显女性生殖器的主体“是”“女人”,诸如此类。巴特勒严厉地指出了这种解读在家庭关系中的后果:

“当两个男人或是两个女人成为双亲,我们是否就会假设在这个场景中存在着一些性别化角色的原初分化以组织ta们的精神位置(psychic places),因此同种性别化的双亲的经验主义偶然性仍然被理直(straightened)为前社会性的(presocial)父亲与母亲的精神位置?在这些场合,坚持存在着任何心灵(psyche)都必须接受的、无视了亲属关系的社会形式的母亲与父亲的象征位置是否还具有意义?”(Antigone’s 69)

对于拉康派精神分析来说,构想一个更加酷儿化的未来似乎更为重要,现在拉康派所使用的诸如“母亲欲望”和“父亲律法”一类现在还很有价值的术语可能会被一些更好地表达相应功能的新的术语所取代(当然,注定要留下一些阴魂不散痕迹)。但是术语的变化本身并不能形成当代的应用精神分析的酷儿理论;我们必须记住迪恩的提醒,对象a在性别框架的外部与过度之中浮现。在性差异方面,我们必须坚持拉康的路线,男性与女性代表了两种不同的逻辑,两种在象征界的不同的外-在(ex-sistence),两种不同的接近大他者的方式,对待欲望的两种立场以及(至少)两种不同的享乐类形。这完全不是我们习惯中所说的“性别”(gender)的意思。

如果将跨性别(transgender)认同视作是性差异逻辑的一种表达又会如何?这种举动意味着什么?在一定程度上这取决于我们在一般意义上用跨性别一词表达什么,以及这个词在如何与变性(transsexual)相关。在《跨性别研究读本》(Transgender Studies Reader)的前言中,斯蒂芬·惠特尔(Stephen Whittle)用单独的跨儿(trans)一词代替了跨性别与变性,反映了一个新的、更具概括性的术语的流行转变。就像他所写的那样:

“一个跨儿可以是铁T(butch),可以是妖姬(camp),可以是跨性别,可以是变性人,可以是MTF或FTM或易装者;在世界的某些地方,ta们可以认为自己是人妖(ladyboy)、kathoey,甚至重申(reclaim)ta们的毛利人的认同whakawahine或whakatane。一些社群和ta们所使用的措辞是相当古老的,比如南印度的Hijra,但许多也来自于现代。用‘跨儿’指代‘跨女’(trans woman)或‘跨男’(trans man)(以及任何跨儿身份认同的亚种),是对“跨性别”这一伞形统称(umbrella term)的一个非常近期的表述。”(xi)

虽然我因为跨儿这样的术语致力实现出于政治动机的身份认同联盟而感动,但我仍然想要缩小自己对跨性别(transgenderism)与跨性(transsexualism)的定义,以形成暂时的连贯性,尽管我知道任何一种术语都是不能令人满意,也不足够的。我想将跨性主体(transsexual subject)定义为其认同的性别(gender)与出生时被指派的性别(gender)不一致的人。在有些而非全部的情况下,跨性主体会尽一切可能(激素疗法,性征或生殖器重置手术等)以作为该性别“过关融入”(pass)。因为跨性主体力求过关融入并且/或者(因为不是所有跨性者都试图过关融入)以明显的确定程度上认同一种或另一种性别,他或她在精神上(psychically)与任何其ta打着这面旗帜或那面旗帜的主体没有区别。8表面上,“非跨性”主体也会努力过关融入;ta们也以明显的确定程度认同某一种性别。换句话说,“跨性性”(transsexuality)本身不是比“男性”或者“女性”更极端的症状。跨性主体的经验可能不同于表面上的非跨性主体,当然,这一部分是由于后者至今还没有被证明受到了特别的欢迎:在ta们的旗帜的微薄保护之下,ta们还没有意识到自己并没有垄断对“性别确定性”(gender certainty)的精神体验。通常,这种对零碎的“确定性”的虚假垄断的结果是,跨性主体,特别是那些不严格符合公众“需要不断将ta们视为女性(female)或男性(male)的每一个人性别化(gender every person)”(Serano 117)的要求的人,被排斥、物化、剥削、当做替罪羊并噤声。

而本文则关注跨性别(transgenderism)所呈现出一种稍有不同的情况。因为可以说跨性别主体(transgender subject)不一定需要或只是在策略上需要“过关融入”为一种或另一种性别(例如说那些可以被描述为“双性别”(bigendered)或“流性别”(gender-fluid)的人[Serano 27]),正如有些人可能致力于用身体表现(embodying)一种性别以证明他或她所定义的性别的被建构性(constructedness)(例如“性别酷儿”(genderqueer)[Serano 27])——ta们便是无意识双性主体(biseuxal subject),对ta们来说性差异也只是对性关系失败的不完善、不令人满意的解决方法。以这种方式,跨性别(transgenderism)就被视作解决性差异僵局的一种不是解决方案的解决方案,一种不可决定性(undecideability)的无意识场景,但这种不可决定性从根本上来说是所有人类主体无论其表面上的“性别”(gender)所共有的。

不过还有另一种解释跨性别(transgenderism)的方式,或者说是另一种对主体可行的跨性别方案,在这里跨性别不是对性差异僵局的不是解决方案的解决方案,而是表达了性差逻辑中的女性(feminine)解决方案。癔症被拉康定义为一种深刻的女性现象,其特征在于不断疑问:“我究竟是男人还是女人,这到底是意味着什么?”癔症者一般倾向于常常以身体化的(embodying)颠覆性态度以质疑社会规范,这部分是因为癔症主体对自己性化(sexed)和性分化的(sexual)身体是否与有关性别身份认同的文化禁令不相称持有强烈的怀疑。艾利·拉格兰-苏利文(Ellie Ragland-Sullivan)写道:“拉康认为癔症者以身体体现(embodying)了人类的精髓,因为她作为知识、语言和存在中的匮乏与裂隙的代理人而言说(164)。”癔症者在某种意义上只关注迪恩通过关注对象a的显著多重性而试图规避的匮乏,在癔症/女性的(feminine)跨性别主体对菲勒斯功能以及她与匮乏的大他者所建立的怪异/酷儿(queer)关系的不可化约的、坚持不断的审问中,性差异的失败、僵局与创伤回归了。

接下来我们的问题就应当是:女性/跨性别主体应当如何面对一个她们“完全,无限制的铭刻于其中”的象征界(Copjec 227)?为此我们不必看的太远,而只需要去思考安提戈涅,或者如果更想要一些晚近的例子,就可以注意当下各种各样的关于跨性别主体,或者有时是跨性认同的主体的艺术、写作、回忆以及学术研究。如果本文的目的之一就是试图说明,人类主体存在着某种跨性别之物(something transgendered),而跨性别(transgenderism)超越了性别的概念,那我们就不必备性别认同的严格定义所限制而遭遇这样的问题:“我究竟是男人还是女人,这到底是意味着什么?”女性主体在多重(multiple)方向上取得认同。更重要的是,女性/跨性别主体展示了一种敏捷性(agility):“(拉康)暗示女人(woman)之所以所具有的所有言说与能指上的困难,之所以不信任言说与能指,是因为它们事实上背叛了她,女人具有一种特定的游戏的自由……根据拉康,‘女人们(women)更少被话语(discourse)所包围,而她们的伴侣则陷入了话语的环绕之中’”(MacCannell 198–99)。当我们回想起话语是“社会连接的形式”(Lacan qtd. in MacCannell 235),并且当话语作为社会连接以掩饰性关系的匮乏时,我们就可以引申开说,癔症的女性主体在结构上处于可以在话语的裂缝之中穿行的良好位置。由于癔症者专注于话语所要掩盖的问题,她因而可能特别适合对社会关系本身“做点什么”。然而,尽管(同时也是由于)她有“扮演的自由”,女性/跨性别主体的言说不断坚持强调,话语的灵活性承担了至少两种交叠的匮乏:阉割与一种特定的排除,以免这种灵活性被误认为是能解放多重性(multiplicity)的旋转木马。女性/跨性别的言说(有时是痛苦且悄然无声地)被振聋发聩的“作为”(be)(分裂的)(女性的)主体“是”(is)什么所淹没,这声音来自于回响在性别(gender)的分裂与模糊中的真理。

拉格兰也警告说:“鉴于癔症者在能指中的基本问题是‘我究竟是女人(woman)还是男人(man)?’,癔症主体就处于在象征界(the symbolic)与想象界(the imaginary)中同时被实在界(the real)所取代的危险(69)。”她接下来更尖锐地补充道:

“那么,癔症者是如何揭示出一个值得注意的真相?为了自身进行颠覆或是付诸行动(acting)是不值得赞赏的……更确切地说,除了精神病(psychotic)主体之外的任何主体,都是分裂的。以不同的方式,所有分裂的个体都会遭受这一点。主人将之压抑在真理的位置。学院将之放置在被压抑的知识的位置。分析师询问它。但癔症者身处于其中;这是她在生活表面的阉割与话语下保留的勋章……癔症者并非如后结构主义者所声称的那样,说自己既是男人又是女人,差异是无所谓的……对她来说这是个非此即彼的问题。 这就是拉康主义的核心:非此即彼。要么是男性,要么是女性。不能同时选两边,除非是在癔症的痛苦中。两侧都是受苦而不是解放的位置。这就是拉康所关注的癔症的真相。”(85)

尽管拉格兰发出了明确警告,但仍然有什么东西从这里的裂缝中滑落了出来,再一次,这又与癔症的循环、重叠与颠覆有关:“不能同时选两边,除非是在癔症的痛苦中”,拉格兰小心翼翼地如此写道。她一如既往地没有涉及女性/跨性别主体在实施社会变革方面可能处于的独特地位。女性/跨性别主体完全处于象征界内部,但恰好位于一个被排他性地移除的位置,她特别地亲近着那些意味着改变的东西,其“外部”是一种以无法度量地无限小的方向切入、穿梭于内外的运动,因为“象征界不是外在于主体的一整套条件,并且……作为结果,致力于改变世界的主体已经是它的产物”。对‘象征界的改变’这个概念所作的‘外在’(outside)于主体的解读,就应当以‘主体同时的改变’加以补充”。(Shepherdson 39)这让人想起拉康的解释:

“在一个律法所在的完全经过说明的领域之外,不可能发生任何行动。没有其他行动,只有那些涉及这种能指表述的效果,并包含其全部问题的行动——这个问题,一方面是任何可以被表述为主体之物的存在(existence)所造成的,或者说它本身就是(is)的缺失[chute],另一方面则是先于主体存在的立法功能。”(Other 125)

作为身处于缺失之中,即“任何可以被表述为主体之物的存在所造成的”缺失之中的女性/跨性别主体,当她被无限地铭刻在先于其存在的象征界之中,女性/跨性别主体的行动可能确实“涉及这种能指表述的效果,并包含其全部问题”。

在拉格兰的关于癔症酷儿的痛苦的字句中,我们难道没有听到惠特尔精确情感的共鸣吗?尽管比起大写女人(The Woman)的存在,惠特尔(自觉)更加没有能力作为集体的跨性别社群的“发言人”,但他仍然声明,“正是通过这种对于他人将性别强加于我们(the imposition of gendering on us)的表达,人们听到了那些具有跨儿身份认同者的受难的位置(position of suffering)”。惠特尔在此面向一个将跨儿身份认同排除在外的秩序去言说,面向这所意味着的受难去言说,并且当然,他为言说而言说。在那之后,受益于“跨儿声音与跨儿意识的公开表达”机会的增加,惠特尔发现一种新的可能性向跨儿群体敞开:“最终背离酷儿性的相对安全,超越这一点,以主张一种独特的受难的位置。”(xv)如果我们想要梦想这种受难的颠覆中的某种解放性剩余(liberatory remainder),那它也许——正如巴特勒从不同的方面所建议的那样——就正位于安提戈涅说出“反常”言辞的地方(Psychic 58)——是的,就是在某些时候“性别(gender)被置换”(82),而性差异却并未被置换地方。正如斯拉沃热·齐泽克(Slavoj Žižek)在对巴特勒的《权力的精神生活》(Psychic Life of Power)所做的回应中写的那样:

“拉康派对此的回答是明确的——‘去欲望某个东西,而不是去欲望其持续的‘社会存在’,并因此落入 ‘某种死亡’,也就是说,冒险做出一种‘迎接或追求’死亡的姿态,这准确地对应于拉康将弗洛伊德的死亡驱力(death-drive)重新概念化为伦理行动的基本形式。需要注意,行动,就其不可被还原为‘言说行动’(speech act)而言,其操演性力量(performative power)依赖于预先建立的象征秩序和/或规范。难道这不正是拉康对安提戈涅的解读中的全部重点吗?”

在本文的开头,我提出了如何将性别研究与拉康派精神分析相互作用,以及如何将两个领域结合起来的问题。简单来说,我认为拉康派精神分析为性别研究提供了丰富的,可塑造的用以思考性、主体性、欲望以及性存在的框架。同样,性别研究为拉康派精神分析提供了抱有深刻且卓有产出(productively)的不信任感的读者,以及对各种社会问题怀有着由热情承诺所驱动的深刻见解的读者。这两个领域的融合会是一个富有成果的争论场景,但如果当代精神分析思想家愿意倾听ta们同胞的欲望,并改变ta们的一些排外“桎梏”(Dean, Beyond 226),而性别理论家也愿意重新阅读精神分析的话,那我们还可以更进一步。

我十分感谢Tracy McNulty,Rebecca Colesworthy以及Osvaldo de la Torre,感谢ta们的提问,对话和对本文的批判性阅读。

SHANNA T. CARLSON是康奈尔大学罗曼学研究专业博士研究生,目前正在完成论文《无可挽回:单一的亲属关系,单一的身体》(Nothing to Recover: Singular Kinships, Singular Bodies)。

引用文献 #

Barnard, Suzanne. Introduction. Barnard and Fink 1–19.

——. “Tongues of Angels.” Barnard and Fink 171–85.

Barnard, Suzanne, and Bruce Fink, eds. Reading Seminar XX: Lacan’s Major Work on Love,

Knowledge, and Feminine Sexuality. Albany: suny p, 2002.

Berger, Anne. “Sexing Differances.” differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 16.3 (2005): 52–67.

Bornstein, Kate. “Gender Terror, Gender Rage.” Stryker and Whittle 236–43.

Butler, Judith. Antigone’s Claim. New York: Columbia up, 2000.

——. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge,1993.

——. The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford: Stanford up, 1997.

Copjec, Joan. “Sex and the Euthanasia of Reason.” Read My Desire: Lacan against the Historicists. Cambridge, ma: mit p, 1995. 201–36.

de Lauretis, Teresa. Introduction. The Practice of Love: Lesbian Sexuality and Perverse Desire. Bloomington: Indiana up, 1994. xi–xx.

Dean, Tim. Beyond Sexuality. Chicago: u of Chicago p, 2000.

——. “Homosexuality and the Problem of Otherness.” Dean and Lane 120–46.

Dean, Tim, and Christopher Lane, eds. Homosexuality and Psychoanalysis. Chicago: u of Chicago p, 2001.

Dean, Tim, and Christopher Lane. Introduction. Dean and Lane 3–42.

Freud, Sigmund. Three Essays on the Theory of Sexuality. 1905. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Trans. and ed. James Strachey. Vol. 7. London: Hogarth, 1953. 130–242. 24 vols. 1953–74.

Lacan, Jacques. Encore: The Seminar of Jacques Lacan, Book XX. On Feminine Sexuality, The Limits of Love and Knowledge, 1972–1973. Ed. Jacques-Alain Miller. Trans. Bruce Fink. New York: Norton, 1999.

——. The Ethics of Psychoanalysis, 1959–1960. The Seminar of Jacques Lacan, Book

VII. Ed. Jacques-Alain Miller. Trans. Dennis Porter. New York: Norton, 1992.

——. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis: The Seminar of Jacques

Lacan, Book XI. Ed. Jacques-Alain Miller. Trans. Alan Sheridan. New York: Norton, 1998.

——. “The Meaning of the Phallus.” Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the

école freudienne. Ed. Juliet Mitchell and Jacqueline Rose. Trans. Jacqueline Rose. New York: Norton, 1985. 74–85.

——. The Other Side of Psychoanalysis: Seminar XVII. Ed. Jacques-Alain Miller.

Trans. Russell Grigg. New York: Norton, 2007.

MacCannell, Juliet Flower. The Hysteric’s Guide to the Future Female Subject. Minneapolis: u of Minnesota p, 2000.

Ragland, Ellie. “The Hysteric’s Truth.” Reflections on Seminar XVII: Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis. Ed. Justin Clemens and Russell Griggs. Durham: Duke up, 2006. 69–87.

Ragland-Sullivan, Ellie. “Hysteria.” Feminism and Psychoanalysis: A Critical Dictionary. Ed. Elizabeth Wright. Cambridge: Blackwell, 1992. 163–65.

Robinson, Paul. “Freud and Homosexuality.” Dean and Lane 91–97.

Salamon, Gayle. “The Bodily Ego and the Contested Domain of the Material.” differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 15.3 (2004): 95–122.

Salecl, Renata. Introduction. Sexuation. Ed. Renata Salecl and Slavoj Žižek. Durham: Duke up, 2000. 1–9.

Serano, Julie. Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Emeryville: Seal, 2007.

Shepherdson, Charles. Vital Signs: Nature, Culture, Psychoanalysis. New York: Routledge, 2000.

Stryker, Susan. “(De)Subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies.” Stryker and Whittle 1–17.

Stryker, Susan, and Stephen Whittle, eds. Transgender Studies Reader. New York: Routledge, 2006. Whittle, Stephen. Foreword. Stryker and Whittle xi–xvi.

Žižek, Slavoj. “From ‘Passionate Attachments’ to Dis-intification.” umbr(a) 1 (1998).

在本文中,我用“性别研究”这个词粗略概括对性、性别(gender)和性存在的研究,因此这个概念也可以同时涵盖“酷儿理论”(queer theory)与“跨性别研究”(transgender studies)。然而这些领域在意识形态上市不可同化的。 ↩︎

柯普杰:“我已经注意到她 [巴特勒] 与精神分析在性方面存在重要区别。现在我想要进一步揭露这两种立场的‘完全不相容’。”(209) ↩︎

巴特勒:“这就是为什么,举例来说,在目前很难找到富有成效的结合新拉康派形式主义(formalisms)与激进酷儿政治的方法。例如,迈克尔·华纳(Michael Warner)与其朋友们,前者坚持建立在对性交换(sexual exchange)的禁令(prohibit)和规制(regulate)基础上的性差异概念。而后者对性基础主义(sexual foundationalism)提出质疑,这种性基础主义将可能的酷儿的性联盟(queer sexual alliance)视为非法的,或者说是不可行的,在更极端的情况下,激进的性政治反对精神分析,或者说,反对亲隐含的规范性,而新形式主义则反对酷儿研究,将之斥为‘悲剧性的’乌托邦事业。”(Antigone’s 75) ↩︎

作为例子,参见特蕾莎·德·劳雷迪斯(Teresa de Lauretis)对“弗洛伊德对性存在的消极(negative)理论”的讨论(xi),在其中“‘正常’只是通过近似构思,更多地是一种投射而不是实际的存在状态,而倒错和神经症(倒错的压抑形式)是性存在的实际形式与内容”(xii)。另见迪恩与莱恩的《同性恋与精神分析》(Homosexuality and Psychoanalysis)一书中介绍保罗·罗宾逊(Paul Robinson)的一章“弗洛伊德与同性恋”。 ↩︎

盖尔·萨拉蒙(Gayle Salamon)的杰出作品是显著例外,尤其是《身体自我与物质的竞争领域》(The Bodily Ego and the Contested Domain of the Material)。 ↩︎

关于羞耻、厌恶、道德和俄狄浦斯戏剧作为阉割力量的作用,弗洛伊德写道:“在这种观点下,注定要保留某些线路上的性本能的力量主要是在儿童时期建立起来的,以倒错的性冲动为代价,伴随着教育的辅助。”(232) ↩︎

然而,迪恩接着解释说,“所有的欲望都意味着象征性大他者的存在,但是由于这个大他者没有性别(gender)——没有‘大他者的性’(Other sex)——因此欲望与他者性(otherness)的关系独立于性差异。”(137)在这个从拉康的欲望理论问题到性差异问题的转换中,迪恩试图澄清欲望独立于“性别”(gender)制度之外,却模糊了对性分化公式的理解,即“性别”和“性差异”不是一回事。迪恩把性别和性差异联系得过于紧密,以至于冒险对拉康进行“性别化”(gendered)解读,有时这将导致不合逻辑的异性恋主义。在另一次对性分化公式的解释中,拉康也可以被理解为过于紧密地联系性别和性差异,这也是为什么我的思考主要以此公式为基础。 ↩︎

详见塞拉诺。 ↩︎