对数字化时代基于“生理女性”范畴之身份政治的批判研究:韩国年轻女性如何成为排跨激女 #

Lee, Hyun-Jae. Hyun-Jae. Journal of Asian Sociology (2020), 49(4), pp. 425-448. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26979894 .

作者:Hyun-Jae Lee | 首尔大学

译者:淑芬

校对:淑芬,Ro!

概要:本文旨在对近期韩国激进女权主义基于“生理女性(biological woman)”范畴的身份政治进行批判性分析。为此,本文将首先对韩国的都市想象界(urban imaginary)进行批判性分析,并展示为何韩国激进女权主义者不得不在数字时代选择这种以生理性别为基础的、排斥跨性别的身份政治。除新自由主义竞争外,由图像剥削(image exploitation)引发的对身份解离的恐惧也促使她们走向排斥跨性别的激进女权主义。她们试图通过排除“他者”(abjects)来在生理二元对立中获得主体性。最后,本文主张韩国女权主义者应转向基于“地位模式(status model)”的承认政治(politics of recognition)。这种对承认政治的解构性路径能够在不陷入排斥或物化陷阱的前提下,保障女性的平等地位。

关键词:身份政治、生理女性、韩国激进女权主义地位模式、排跨激女(TERF)

引言 #

二十世纪七八十年代,围绕群体身份承认的斗争曾承载着解放的承诺。从国家主权运动到多元文化主义与女权主义运动,对群体身份承认的诉求推动了许多全球社会运动。艾莉斯·马利雍·杨(Iris Marion Young)将这些运动称为“差异政治(politics of difference)”,南茜·弗雷泽(Nancy Fraser)则称之为“承认政治(recognition politics)”,因为其核心目标之一是承认被贬抑的群体身份。

查尔斯·泰勒(Charles Taylor)曾指出,“不承认或错认(nonrecognition or misrecognition)…… 可能成为一种压迫形式,它将人囚禁于错误、扭曲或削减的存在模式中。”阿克塞尔·霍耐特(Axel Honneth)也强调,不尊重或错认会阻碍人们形成“对自我的积极理解”。

然而,身份政治的危险性逐渐显现。弗雷泽(Fraser)指出,身份问题不仅催生了极端种族清洗乃至种族灭绝运动,也激发了反对这些暴行的抗争。她认为,为了承认的斗争往往并非致力于促进尊重性互动,而是粗暴地简化并固化群体身份。艾里斯·马里昂·杨(Iris Marion Young)同样指出,即便在受压迫群体内部,成员一旦占据“支配性文化中的主体位置”,也常对同群体成员表现出厌恶与贬低。

二十世纪末,第三波女权主义者已明确认识到,“人”“女性”“主体”等身份的本质实为一种幻象。她们提出,性别身份背后并无本质存在,我们所知的性别是通过表演性重复(performative repetition)对身体进行的风格/程式化(巴特勒 Butler,1990)。另一些学者则关注人类如何成为有机体与机器混合的“赛博格(cyborg)”,或聚焦主体的“置换”(哈拉维 Haraway,1996;布拉伊多蒂 Braidotti,2006)。她们的焦点在于如何“消解”固化的群体身份。

然而,随着数字技术的进步,一切似乎发生了改变。自2011年左右社交媒体与大规模移动通讯环境结合后,西方出现了所谓的“第四波女权主义”,它被网络环境驱动。这种线上女权主义通过社交媒体标签式的联结行动传播,并通过反性客体化或或反性暴力运动例如#MeToo反性侵运动进行传播,与第三波女权主义,第四波强调生理二元对立中的女性身体身份,并令人担忧地表现出排斥跨性别者与难民的趋势(Real,2020;Cochrane,2013)。

韩国社会亦如此。自2007年iPhone发布、2010年全球通讯软件KakaoTalk引入后,韩国社交媒体用户数量激增。数字时代的到来使得主要由15至39岁(2015年数据)女性构成的“第四波女权主义”“女权主义重启”或“年轻女权主义者(young-young feminists)”成为可能(Sohn,2017,p. 84)。

诚然,八十年代前的韩国现代女权主义同样以顺性别女性为中心并基于女性身份,但当时的女权运动并未正式排斥“生理男性(biological men)”、难民或跨性别者。恰恰相反,随着后现代主义在八九十年代引入,韩国年轻女权主义者开始讨论精神分析女权主义、酷儿女权主义与后殖民女权主义。然而,如今的“年轻女权主义者”却倾向于在“生理女性”范畴的基础上强调“女性身体”的身份,并公开排斥“生理”男性、难民与跨性别者。那么,韩国语境中为何会出现公开攻击跨性别者(尤其是跨性别女性)的排跨激女(TERF)?其立场与西方的类似情况有何差异?

接下来的两节中,我将阐释近期韩国激进女权主义基于生理性别的身份政治的背景与特征,并批判性分析她们为何在数字时代选择这种本质主义且排他的身份政治作为策略。在探讨其身份政治的局限性后,我将最终引入弗雷泽(Fraser)的批判理论,提出基于“地位模式”的承认政治。这一模型为克服排斥与物化风险的女权主义承认政治提供了可能。

基于“生理女性”的韩国激进女权主义之兴起 #

在2000年代初,网络空间被期待成为自由的空间。然而与预期相反,韩国网络空间逐渐成为厌女文化泛滥之地:自1997年高速互联网普及后,非自愿色情内容(nonconsensual pornography)的无节制传播愈演愈烈。1999年,以分享非法偷拍与非自愿色情内容为“娱乐”的韩国男性主导平台“Soranet”上线。2000年起,网络社区“Ilbe”用户开始以“大酱女(doenjang-nyeo)”等标签嘲讽韩国女性,暗指其爱慕虚荣。2013年,主张“废除女性家庭部”的“男性团结(Men’s Solidarity)”组织出现,声称男性正遭受逆向歧视,并鼓吹将男性定义为少数群体。2014年,一名匿名18岁男性(公开报道中仅称“金某”)在宣称“我仇恨女权主义者”后前往土耳其加入IS;2015年,专栏作家Kim Tae-hoon以《无脑女权比IS更危险》为题嘲讽复兴的女权运动。这种趋势在2015年MERS疫情中达到高潮——当“一名女性MERS患者违反隔离措施外出”的谣言传播时,网络社区充斥针对韩国女性的仇恨言论。为对抗线上厌女现象,韩国年轻女性于2015年创建了名为“Megalia”(MERS+伊加利亚的女儿们)的网络社区。该社区起源于网络论坛DC Inside的MERS板块,后发展为独立平台。她们通过反厌女斗争与“谁才是女权主义主体”的激烈辩论,最终在2016年催生出韩国激进女权主义的一种排他立场——“WOMAD”(woman+nomad)【译者注:游牧女指大女子主义,也有一说是 women+mad 即愤怒女性】。该立场主张只有生理女性才是女权主义的主体。尽管这种基于“生理女性”概念的身份政治强化了女性间的团结,却也成为歧视“生理男性”难民与跨性别“女性”等少数群体的正当化工具。这些年轻韩国女性采取了“仅限女性、女性优先”的激进女权主义立场,即任何政治情境下,女性问题不应被置于次要地位,且唯有生理女性因为“最弱势群体”才有资格成为女权主义者。在她们明确区分“男性(加害者)”与“女性(受害者)”的过程中,她们开始运用基于“生理女性”范畴的身份政治。

此类排他性激进女权立场在2000年前的韩国社会并不存在。尽管当时已有反对性暴力与批判“韩国小姐选美”物化女性的运动,但韩国女权主义者始终与其他社会及民族运动保持协作。她们基于反封建、民族独立、劳工解放与反独裁等韩国社会的复杂地形发展出政治意识(Lee 1998)。直到1980年代,女权主义者才开始强烈批判这些社会运动的父权本质,主张女权运动的独立性。

韩国激进女权主义基于“生理女性”的身份政治 #

过去五年间,韩国激进女权主义提出了何种主张?下文将揭示其近期排他性身份政治的具体表现。

女性社区WOMAD:“变装者是性别精神变态” #

韩国激进女权主义首次公开攻击跨性别女性的案例来自WOMAD。她们主张男同性恋者、变装者甚至耶稣都应该被攻击,因为TA们生理上都是男性。WOMAD的激进立场鲜明体现于其口号——“变装者是jensinbyeongja(性别精神病患)”。该社区仅接纳认同此口号的女性成员,其中“jensinbyeongja”是将“性别”与“精神病患者”结合的新造词。WOMAD用户认为,变装者的性别与生理性别不匹配,因此是有精神病的”。她们将生理性别作为理解女权主义的根基,只有把女性问题视为最紧迫议题的生理女性才有资格被接纳为成员,而多元性别观念在此毫无容身之地。

性别理论的寓言:“最大受益者是未术跨女” #

在2017年,韩国排跨激女(TERF)将其矛头指向了跨性别女性(MtF),认为她们是“享受男性特权的特权性别阶级”。受澳大利亚排跨激女希拉·杰弗里斯(Sheila Jeffreys)影响,韩国排跨激女强烈批判性别理论(gender theory)。她们从性/生理性别(sex)而非性别(gender)视角出发,讽刺跨性别女性(MtF)为“占据性别种姓顶端”的特权阶级。此类寓言频繁出现于2017年Facebook页面“맞는말 대잔치(屁话大赏/政治正确言论派对)”的帖文中。例如,一则帖子讽刺道:在引入跨性别主义的性别理论中,最高种姓“婆罗门”属于未手术的跨性别女同性恋者,男同性恋者是刹帝利、异性恋男性是吠舍,而异性恋女性是所有人最下面的奴隶种姓首陀罗。至于女同性恋者,则是比首陀罗更悲惨的不可接触者(如图1)。

图1. 性别种姓寓言

从性/生理性别视角看,未手术的跨性别女同性恋者并非少数群体,而是“至高权力者”:她们凭借男性身体享受社会赋予男性的全部特权,必要时又可利用女性性别(gender)身份与性少数地位逃避指责。其地位堪比“无人敢挑战的婆罗门祭司”。相反,性别种姓中最底层的是(顺性别)女同性恋者。这一寓言清晰展现了排跨激女认为生理女性是相对于跨性别者(尤其是MtF)与生理男性的受害者的心态。

仅限生理女性参与的“不适勇气” #

2018年的惠化站抗议(Hyehwa Station protest)同样体现了韩国激进女权主义基于生理女性身份的排他政治。事件起因是:一名WOMAD用户上传偷拍男性裸体模特的隐藏摄像机偷拍照片后迅速被捕。警方对女性上传男性裸照的快速反应激怒了女性群体——因以女性身体为目标的偷拍照片或视频案件通常被警方敷衍处理。消息在社交媒体扩散后,女性主导的抗议组织“不适勇气(Uncomfortable Courage)”成立,呼吁“同罪同罚”,要求“停止偏袒性调查”。

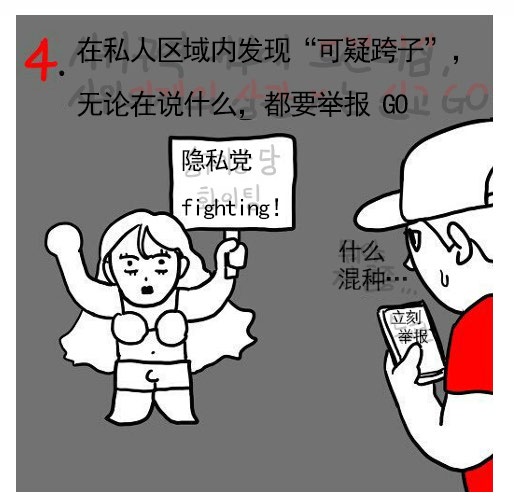

问题在于,抗议组织者将参与者限制为“仅限生理女性”。当然,并非所有抗议者认同这一限制。例如,一名参与者声明自己“不赞同仅限生理女性的条件”,但仍选择支持抗议,因其主张根除偷拍视频。然而,只要“生理女性”仍是官方参与标准,跨性别者与非二元性别者便被排除在外。在“不适勇气”的官网“抗议非法拍摄与偏袒调查”中,大量文章排斥跨性别女性。网站示威区的标语图片宣传“트젠의심/teujenuisim/[tran(s)gen(der)疑心/可疑跨子]”这个口号,并将一名跨性别女性的漫画形象称为“혼종/honjong/混种(贬义,类似汉语中的“杂种”)”(图2)。尽管仅有一例变装者偷装摄像头的核实案例,许多参与者仍渲染“生理男性(如变装者或跨性别女性)在公厕安装偷拍摄像头”的恐慌。“不适勇气”的领导层不仅反对成年男性、跨性别者参与抗议,还嘲讽男童为“韩男幼虫(hannamyuchung)”。当国内外媒体质疑其使用“生理”一词时,领导层回应称“连男幼儿园学生也会犯罪”(World Daily,2018年7月9日)。

图2. 示威中的标语牌“可疑跨子”

政治女同性恋主义与激进团体的分离主义 #

2019年,女子大学中的激进团体宣称女同性恋主义是女性团结的最佳方式。值得注意的是,她们选择使用“女同性恋主义(lesbianism)”而非“酷儿(queer)”一词。她们这个版本的女同性恋主义将“生理女性”视为固定且纯粹的身份。对她们而言,女同性恋主义能够成为连接女性的便捷且强有力的纽带,是源于她们共同的生理身份。她们主张,女权主义者应通过女同性恋主义超越父权制异性恋关系中的恐惧与压迫。在此语境下,女同性恋主义更多是一种政治含义而非性取向,即“超越意识形态地从政治上支持生理女性”。

例如,为庆祝2019年3月8日国际妇女节,淑明女子大学(Sookmyung Women’s University)的激进女权团体成立了“淑明女权协会(Sookmyung Feminists Association,SFA)”。她们以“女性的阴道与经血被陷入神圣化与母职化,因此成为父权社会中的歧视基础”等口号,强调女性身体所受的压迫。当淑明女子大学学生会批评其校友、国会议员Kim Soon-rye贬低“5.18光州民主化运动”时,激进女权主义者反驳称,无论其政治立场如何,Kim Soon-rye都不应受指责,因为她“身为女性”。

在这种语境下,对生理女性的团结几乎像法令一样严格。2020年,当一名跨性别女性被淑明女子大学录取时,她们以其不是生理女性为由反对其入学。此外,她们主张需要一个与男性完全分离的、高度紧密的女性社区。通过倡导女同性恋主义,她们试图创造女性的安全环境。

2020年,韩国激进女权主义者成立了以围绕女性的强烈身份政治为核心的政党“女性党(Women’s Party)”。最终,围绕“生理女性”的身份政治展现出强大而快速的动员力,却未能扩展团结。在此过程中,不仅生理男性,连自我认同为酷儿或交叉性女权主义者的人群都被排除,女性身份与性别二元论被进一步固化。

都市想象界中的TERF身份政治的批判分析 #

如上所述,近期的韩国激进女权主义发展出了一种基于“生理女性”(biological woman)类别的身份政治。这可能并非韩国独有的现象。全球范围内,在全球资本主义和高科技数字产业的塑造下,激进女权主义的问题已然显现。然而,确实没有哪个地方像韩国这样,排跨激女(TERF)如此迅速地获得了如此大的影响力。

在2015年关于女权主义主体的争论之后,WOMAD的用户数量似乎远远超过了留在Megalia的用户数量。当时,Megalia每月最佳帖子的推荐数量在2015年平均约为每天1000条,但在2016年1月WOMAD与Megalia分裂后,这一数字急剧下降至300条。另一方面,WOMAD初期的日均发帖量超过1000条,且在江南站(Gangnam Station)附近发生的女性谋杀案后翻倍(Kim 2017,pp. 36-39)。这些数字表明,当时重启的线上女权主义主流排斥了跨性别群体。

那么,为什么数字时代的韩国激进女权主义者如此执着于基于生理女性的 排他性身份呢?在本节中,我将重点分析韩国激进女权主义为何诉诸这种排他性立场,聚焦于都市想象界(urban imaginary)。

都市想象界中的女性被简化为生理身体 #

在本节中,我将首先提出如下论点:在都市想象界中,女性被以一种讽刺性地方式简化为生理身体。换句话说,在数字和新自由主义时代,男性通过在网络空间中把女性客体化为生理身体,来延续他们作为主体的幻觉。

首先需要指出的是,在线女权主义者作为一种赛博格(cyborg)存在的形式促成了第四波女权主义的兴起。赛博格是指一种有机体与机器的混合体,通过数字媒体与网络空间连接。赛博格表明,人类身体可以根据科学和技术环境的变化被想象和体验为不同的形式。在数字化都市化的时代,人类不再是与其他物体或外部世界有明确界限、相互隔开的有机体。在赛博格女权主义者生活的数字都市中,现实不再是过去的样子。它是“一种没有起源或现实的来源的由模式创造的真实”(Baudrillard 1983, p. 1)。数字化的都市世界是现实与想象的混合体,二者不断相互影响。在线女权主义者生活在超现实(hyperreality)中——一个图像比现实更具影响力的世界。

在《后大都市》(Postmetropolis)中,爱德华·苏贾(Edward Soja)(2000, p. 324)解释说,对都市空间起到调节作用的是“都市想象界”(urban imaginary)。它指的是“我们对都市现实的心理或认知映射,以及我们思考、体验、评估并决定在其中生活的地点、空间和社区的解释网络”。都市想象界预设了我们的感知和价值判断,是数字大众媒体中重复出现的图像所产生的结果。因此,是谁,在传播什么样的图像,是构建都市想象界的关键要素。同样,人们必须首先将一种图像塑造成主流现实,才能影响网络空间中的日常生活。索哈补充说,这种对都市想象界的调节“玩弄人的心智”(p. 324)。问题的关键在于,谁的图像在这种想象中占据主导地位。

韩国的都市想象界充斥着厌女(misogyny),这是一种将女性客体化的文化。这正是苏珊·法露迪(Susan Faludi)所说的“反挫”(backlash)的典型现象。法露迪分析说,当1980年代美国女性开始具有竞争力时,男性开始反挫(Faludi 1992, p. 45)。类似地,韩国也出现了这种“反挫”现象,但并不是出现在女性和男性已经平等的时刻,而是出现在女性和男性即将平等的边缘。在新自由主义竞争的条件下,一些男性将具有竞争力的女性的出现视为对手的出现,并试图通过侮辱和客体化女性来解决他们自己的新自由主义焦虑。

在诸如DC Inside或Ilbe之类的网络社区中,一些男性通过嘲讽女性来间接缓解他们对新自由主义竞争的焦虑。这种焦虑的增长与低增长和高失业率时代的新自由主义竞争密切相关。在韩国,新自由主义焦虑在1997年的亚洲金融危机期间达到顶峰。2001年,韩国政府还清了债务,但自李明博2008年上台以来,新自由主义竞争的趋势加速。失败或成功完全成为个人责任的问题。与此同时,年轻韩国女性成长为具有竞争力的人。因此,一些无法像父辈那样获得财富和权力的年轻韩国男性认为自己是“loser”,并试图通过在线嘲笑女性来确认自己的优越感。

易于观察到,厌女的男性主体将自己视为非常弱势的受害者。这是因为在新自由主义竞争的条件下,他们几乎没有办法让自己的存在被承认。他们专注于通过批评或侮辱他人来获得承认。例如,他们通过在都市想象界中将女性描绘为低劣、肮脏或性化的客体,来想象自己是优越的主体。厌女的男性主体嘲笑韩国女性为“大酱女”(doenjang-nyeo)或“泡菜女”(kimchi-nyeo),暗讽她们不顾自己卑微的处境而爱慕虚荣和奢华。网络空间也充斥着将女性简化为性化身体的图像。如果你在Daum门户网站的搜索栏中输入“街头”(street),建议搜索词会显示“身材女”(momjjang-nyeo/身长女,指身材很“赞”)或“超短裙”(chomini)。有许多平台秘密交易用隐藏摄像头(molka)非法拍摄的非自愿色情图片和视频。只要打开任何在线游戏,你也会立刻面对女性性化的身体图像。这就是男性主导的都市想象界在数字时代强化女性作为生理的性化身体的形象。这表明,基于生物性别二元论的厌女情绪在网络空间中比任何其他空间都更为显著。

Ilbe用户“希望在网络社区和社交媒体中被认可为有趣的人”,而不是在现实中被政府或社会承认(Park 2013, p. 14)。因为他们很清楚自己在现实中毫无能力。时事评论家Park Ga-bun引用东浩纪(Azuma Hiroki)的术语,将这种倾向称为“动物化”(animalization)。东浩纪的“动物”概念指的是那些“希望在网络中创造一个自给自足的相互承认秩序”的人。也就是说,他们对承认的渴望不再指向政府或社会。

我在这里强调的是,像Ilbe用户这样的赛博格男性已经不再处于都市象征界(urban symbolic)中,而是处于想象界(imaginary)中。这也是为何爱德华·苏贾(Edward Soja)将后大都市(post-metropolis)的调节原则命名为都市想象界而非都市象征界的原因。对于拉康来说,想象界意味着与想象或错认(misrecognition)相关的世界,而象征界则指构成我们行动的语言、结构和文化规范。在拉康的镜像阶段理论(mirror stage)中,孩子看到镜子中的自己并欢呼,为其完整性而着迷(Lacan 2002)。孩子欢呼的原因是TA在镜中看似完美。镜像阶段的想象主体是一个可以将自己的不完美误识(想象)为完美的主体。同样,在网络空间中,电脑显示器可能扮演镜子的角色,使这一想象主体成为可能。尽管在现实中是个不折不扣的失败者,他可以在城市想象中被想象并被承认或错认为一个完美的存在。他所依赖的网络社区中流通的图像可以将失败者承认或错认为完整的人。这些网络社区中流通的女性作为低劣对象或肮脏身体的图像,充当了镜子,使消费这些图像的男性误认为自己是优越的男性主体。

值得注意的是,这种在城市想象界中的承认或错认、或承认政治(politics of recognition)完全是通过生理的二分法(biological dichotomy)进行的。事实上,男性不再像他们的父辈那样从男子气概(masculinity)中享有那么多权力,但他们希望通过在数字想象中将女性简化为她们的生殖器和身体来确认自己的优越感。在数字都市主义(digital urbanism)中,我们可以看到女性身体的图像比在工业都市主义(industrial urbanism)中更容易、更频繁地被剥削。城市想象界以一种讽刺的方式,将女性身体回归成了基于生理二元论的生物学和形态学的身体。

有竞争力女性对成就的欲望 #

韩国年轻女性如何回应这种厌女的都市想象界?她们又是如何成为一个排斥他者的群体?在接下来的章节中,我将论证她们如何在保持性二元论(sexual dichotomy)和新自由主义竞争(neoliberal competition)的框架完整的情况下、试图改变女性的地位。她们基于身份政治(identity politics)的承认斗争并未试图打破性二元论和新自由主义焦虑的框架,相反,她们希望在这些既有框架内发展自身的竞争力并占据优势。

如我们所考察的,那些害怕成为失败者的赛博格男性通过将女性嘲讽为性客体来想象自己是主体。然而,赛博格女性并未任由自己陷入到男性厌女的想象中,而是敢于向其发起挑战。这些女性被称为“年轻女权主义者”(young-young feminists)、“网络女权主义者”(net-feminists)、“赛博格女权主义者”(cyborg feminists)或“2030代女权主义者”(2030 generation of feminists)。

赛博格女权主义者属于经历过韩国高等教育入学考试制度激烈竞争的一代。她们的父母尽管可能保守且受父权文化熏陶,却慷慨投入以帮助她们进入优秀大学。根据教育部《教育统计年鉴》,从2005年起,女学生的大学入学率开始超过男学生,到2017年,女学生的入学率为72.7%,比男学生高出7.4%。她们在考试中具有竞争优势,并意识到女性应该像男性一样独立和有抱负。她们是不能承受失败的女性。她们认为只要游戏公平,自己就能获胜。她们是完全适应了新自由主义竞争体系的女性。换句话说,与其拆除或改变现有体系,她们更习惯于在现有体系内生存竞争。

Megalia社区使用的“镜像”(mirroring)策略是这些具有竞争性的韩国女性试图在都市想象界赢得游戏的一种极具挑衅性的策略。年轻女性刚刚开始具有竞争力,但尚未实现平等。因此,她们开始想象自己是主体,将男性客体化为对象。正如Megalia这个名字所暗示的,“镜像”的灵感来源于小说《伊加利亚的女儿们》(Egalia’s Daughters),该小说描述了一个性别角色完全颠倒的世界【译者注:即女性被视为主流且掌握权力,男性承担现实世界中的抚养、照料、家庭劳动的设定】。“镜像”不只是角色的变换,而是一场通过竞争成为主体的权力游戏。例如,她们用“韩男虫”(hannam-chung,由“韩国男性”和“虫”组成)反击“泡菜女”(kimchi-nyeo),用“稻草爹”(heosuaebi,由“稻草人”和“爸爸”组成,一个讽刺韩国父亲如稻草人般无作为的词)对抗“妈虫”(mom-chung,由“妈妈”和“虫”组成)。

最后,“镜像”并未止步于文字游戏。WOMAD的用户将镜像对准了难民男性、跨性别群体、男童,甚至耶稣。引发了惠化站(Hyehwa Station)抗议的,正是WOMAD的一名用户在弘益大学(Hongdae University)发布了一张未经同意拍摄的男性裸体模特照片的事件,这表明她们的镜像策略在某种程度上取得了回报。政府制定了政策,以防止针对女性的网络性暴力并加强对罪犯的惩罚。为了“赢”,韩国激进女权主义者甚至放弃了政治正确性和道德,强调这一运动只是为了女性,不是为了所有人的利益。她们声称,在她们所处的竞争环境中,考虑其他少数群体是奢侈的。为了在竞争中生存,她们需要只考虑女性。

这一点在女性党的共同代表Kim Jin-ah所著的《我只拯救我的蛋糕,而不是人类》(I’m Coming to Save My Pie, Not Humanity)一书中表现得很明显。她认为激进女权主义的行动不是和平主义的,而是“一场夺回被男性偷走的女性的蛋糕的斗争,简而言之,抢地盘”(Kim 2019, p. 3)。在这里,“抢地盘”指的是在新自由主义时代,女性主体追求自我提升以求生存和成功的斗争。Kim Jin-ah坦言,她想成为“某个人”(someone),而不是“某人的女人”(someone’s woman)。对她来说,自我提升意味着一份好工作和晋升。在她看来,要实现这一点,女性需要打破玻璃天花板,像男性一样不道德,甚至比男性更残酷或无情。

至关重要的是,她并未思考现有“蛋糕”的总量或大小,她也没有想象通过政治和经济转型来增加“蛋糕”的大小。她对新自由主义时代的大规模经济转型持非常犬儒主义的态度,认为重塑整个社会的大型转型是一种幻想。因此,她只为现有的东西而竞争。对女性来说,最重要的是在体系中获得自己的一份“蛋糕”。在这个背景下,男性不过是低劣的竞争者。如果女性能够获得自己的份额就算成功。在这里,对所有少数群体的“公平”判断既不重要也不可能。她认为,诉诸这种“政治正确性”(political correctness),女性就无法在这个世界中获得自己的“蛋糕”。

她写道:“有时候我会陶醉于那个‘酷酷的我’,那个支持所有少数群体和言论自由、超脱于男女之外做出公平判断的我。这是一个白人中产阶级的自由主义幻想,如果你是在美国流行文化的熏陶下长大,沉浸在MTV、OnStyle和Netflix中,很容易陷入这种幻想。”(p. 7)

她认为,女性面临的承认斗争清楚地集中在谁抢走了“蛋糕”,谁能重新夺回它的问题上。韩国激进女权主义者运营的社区之所以排除跨性别群体以及男性难民,也与这种新自由主义竞争有关。这些具有竞争力的女性没有理由打破新自由主义的框架。她们也没有理由与被她们视为性别种姓(gender caste)中享有特权的跨性别女性分享自己的“蛋糕”。“某个人”的清晰概念导致了更强烈的女性与男性的二分法。所谓的混合存在(hybrid beings)不过是另一些争夺“蛋糕”的竞争者。

这种思维方式在惠化站抗议中也显而易见。许多参与者认为,将参与资格限制于生理女性(biological women)时,能聚集最多的女性。这是一种通过大规模集会增强女性力量的策略,而无需拆除现有的二分框架。女子大学的激进团体也一样,她们没有理由与跨性别女性和非二元性别(non-binary)人士分享为女性保留的公共资源和空间。因此,排跨激女(TERFs)在城市想象中传播跨性别群体作为女性空间入侵者的形象。在网络空间中,速度至关重要。图像越简单、越惊艳,传播就越快。在需要快速响应的情境下,无法同时考虑多种少数群体的复杂交集。因此,她们诉诸所谓的“生理女性”。

非自愿色情引发的解离恐惧 #

除了她们追求成就的欲望之外,韩国激进女权主义者对非自愿色情(nonconsensual pornography)引发的解离恐惧(fear of disintegration)也促使她们采取了排斥他者的身份政治。除了在竞争中生存的愿望外,逃避解离恐惧的愿望也点燃了身份政治的火焰,试图通过排除跨性别(transgender)群体来创造安全空间。

制作、传播和观看非自愿色情作品的行为是一种图像剥削(image exploitation)。图像剥削是指未经同意跨越一个人的身体形象边界的行为。但这种对受害者的图像剥削并不只发生一次。通过视频的多次播放,受害者可能经历多次的身体被侵犯的体验,因此,当得知公共厕所中安装了隐藏摄像头时,女性可能陷入一种成为图像剥削受害者的恐惧中。

图像剥削不仅摧毁了女性的身体,还摧毁了她们的尊严;图像剥削可能给女性带来“解离恐惧”(fear of disintegration)(Young 1990, p. 144)。根据艾莉斯·马利雍·杨(Iris Marion Young)的观点,解离的自我通过对客体和对他者的排斥,来维持自身与他者之间的边界。它因担心自我边界崩溃而否认他者。在我看来,正是这种解离恐惧促使韩国激进女权主义者从被排除者转变为排除他者的群体。

女性的解离恐惧来自两个方向:客体化(objectification)和贱斥(abjection)。首先,当男性将女性客体化时,女性可能感受到解离恐惧。占据支配地位的城市想象界促使男性以女性为目标。作为主体的男性鄙视并侵犯女性,因此,女性害怕那些将她们指定为目标的男性。当她们得知公共厕所中安装了隐秘摄像头,且非自愿视频在在线平台上传播时,女性就陷入了解离恐惧中。2016年,当一名女性在首尔江南站(Gangnam Station)10号出口附近的公共厕所被谋杀时,年轻韩国女性开始将男性视为摧毁女性尊严的暴力罪犯。她们认为自己在厌女社会(misogynistic society)中幸存下来纯属侥幸,这种社会将女性视为客体。在网络空间中,女性的恐惧进一步加剧。在日常生活中,女性遭受网络欺凌(cyberbullying)和煤气灯效应(gaslighting)。诸如“你要被杀了”或“我知道你家在哪里”之类的评论对女性构成了生命威胁。

因此,韩国激进女权主义者创建了自己的安全空间来应对这种对男性的恐惧,并实施了针对男性的“镜像”策略。通过这种方式,她们开创了一种在二分法内重新夺回主体地位的方法,而不是废除主体与客体之间的现有二分法。她们还提供了安全空间,例如排外的、以女性为中心的社区,性别隔离的厕所或禁止男性进入的女子大学。

此外,韩国激进女权主义者将自己构建为主体的过程中,不仅表达了对男性的恐惧,还表达了对跨性别女性的恐惧。排跨激女(TERFs)坚称跨性别女性加剧了对女性的客体化。她们传播了各种图片以将跨性别女性刻画为“剥削女性身体的男性”,并散布谣言称一名“男跨”(即她们判定为男性的跨性别女性)在女厕所秘密安装了摄像头。为什么明明跨性别女性从未在女厕所隐藏摄像头,她们却还要散布这些毫无根据的谣言?如何解释这种对跨性别的毫无理由且夸张的恐惧呢?

排跨激女对跨性别群体的恐惧可以通过引入“贱弃”(abjection)概念来更好解释。根据朱莉娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)的观点,“贱弃物” (abject)不是你能命名、定义或想象的东西,它是一个人感到无法辨识的东西(Kristeva 1982, pp. 1-2)。它曾是熟悉的事物,但为了成为主体而应当被贱弃(abjected)。为了成为主体,必须将其贱弃,因为它被认为会扰乱自我意识的认同(ego identity)和自我整合(self-integration)。它会引起比焦虑更强烈的强烈惧怕(fear)和恐惧症(phobia),因为它被认为会瞬间摧毁自我意识。我认为,这种对贱弃物的恐惧症(phobia of abjects)造成了排跨激女对跨性别群体,尤其是跨性别女性的恐惧症。

当2020年一名跨性别女性被首尔淑明女子大学(Sookmyung Women’s University)录取时,排跨激女认为女权主义者应抗议这一录取。如上所述,排跨激女试图将以女性为中心的社区和女子大学作为生理女性(biological women)的庇护所,作为政治女同性恋主义(political lesbianism)的安全场所,她们通过划定界限来保护内部的统一性和身份。她们试图将跨性别女性描述为藏在兔子面具下的雄性狼,威胁着弱小的雌性兔子(见图3)。但实际上,跨性别者既不是兔子也不是狼,相反,TA们是跨越边界的贱弃物——“不能被‘我’识别为某种东西的东西”(p. 2),因此也无法用一个词定义。TA们让“我”想起曾经存在于“我”内部,但为了成为主体而必须排除的东西。

图3. “全力守护女性空间”海报

在上述图片中,我们可以观察到一种恐惧症,即对可能解构她们女性身份的贱弃物的恐惧。在性二元论(sexual dichotomy)的框架内,跨性别者不同于男性,是无法用生物学二元性(biological binary)定义的贱弃物。克里斯蒂娃(Kristeva 1982, p. 4)解释说,贱弃物被认为是“扰乱身份、系统、秩序”的东西,是“不尊重界限、位置、规则”的东西。由于排跨激女预设了基于性二元论的现有女性身份概念,她们只有将跨性别者定义为生理男性(biological males),才能应对她们自己对跨性别女性的恐惧症。她们试图将跨性别者理解为两者中的一个,以克服自身的解离恐惧。

克里斯蒂娃还认为,儿童通过创造自我的边界成为主体,也就是说,儿童通过在自己与贱弃物之间划分边界并隔离开来,才成为主体。在这个意义上,成为主体意味着能够实践“贱弃”。在性二元论的体系中,贱弃物常常因被看到并造成边界被消解而引发恐惧。TA们既不是可以通过客体化威胁女性的主体,也不是可以被主体定义的客体。因此,那些想要明确自身边界的女性试图将贱弃物排除在她们的空间之外。

身份模式的悖论与向地位模式的范式转变 #

我们真的是拥有清晰边界的主体吗?我们曾经有过这样的存在吗?根据朱莉娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)的观点,我们无法完全脱离贱弃物(abject)而生活。完美的身份或清晰的边界是一种幻觉。然而,与韩国男性一样,韩国女性也无法摆脱主体与客体二分法(dichotomy between subject and object)的幻觉。因为韩国激进女权主义者希望拥有一个统一的自我意识(unified ego),就像她们的男性对手一样,她们无法摆脱身份(identity)这一诱人且强大的概念。

当然,排跨激女(TERFs)的身份政治为女性的身份认同创造了一种强烈的归属感。她们通过建立坚固的边界寻求成为具有竞争性的主体。然而,她们基于“生理女性”(biological woman)类别的身份政治导致了对跨性别(transgender)群体的排斥。她们还通过镜像(mirroring)或保持社区封闭等身份政治手段,重申了性差异(sexual differences)的实体化(reify)。

南茜·弗雷泽(Nancy Fraser)解释说,迄今为止的承认斗争(struggle for recognition)一直基于身份模式(identity model)。在这一模式中,成员承认他们所属的群体身份(group identity)至关重要。但是,这种诉诸“纯”女性身份(authentic identity of women)的身份政治“几乎无法促进跨越差异的社会互动,相反,它鼓励了分离主义和群体壁垒”(Fraser 2008, p. 134)。

将其应用于韩国激进女权主义,基于“生理女性”类别的承认政治将女性理解为一个强大而简单的身份。因此,它可能会排除那些模糊真实身份边界的女性内部差异和变化。这也是一个过程,在此过程中,某些女性派系的身份,例如有子宫和阴道的、有竞争力的年轻中产阶级女性的身份,成为群体的主导身份(pp. 133-134)。

那么,除了通过身份政治,女性还有其他获得承认的方式吗?有没有一种方法可以在不强调现有二分法的情况下对抗性别歧视(sexual discrimination)?韩国激进女权主义需要一次范式转变以摆脱这种矛盾处境。也就是说,韩国激进女权主义者必须根据南希·弗雷泽所称的“地位模式”(status model)重构其承认政治(politics of recognition)。

根据地位模式,我们在承认政治中所应追求的不是“逼真的、纯粹的”集体身份(authentic collective identity),而是个体的平等地位(equal status)——作为社会互动中完整成员的地位。也就是说,侮辱或伤害女性意味着阻止女性作为平等者参与社会生活,而非贬低女性的集体身份。克服错认(misrecognition)意味着获得平等的地位,使一个人无论是否拥有某种真实、纯粹的身份,都能作为完整的成员进行互动。

正如弗雷泽所解释的,“纠正错认意味着用能够促进或实现平等参与的制度化价值模式,取代那些阻碍平等参与的模式”(p. 136)。因此,地位模式并不专注于证明何种真实、纯粹的身份需要被承认。相反,它关注个体平等地位何时以及如何得到保障。例如,为了纠正对女性的歧视,它关注的是由于群体身份而导致的女性个体地位如何被削弱,而不是解释哪种女性身份是“真实”的。

在这一模式中,女权主义者并不致力于成为拥有清晰边界的主体并抵抗那些因为没有这种边界而被排除为客体(object)或贱弃物(abject)的东西。因此,通过遵循地位模式的承认政治,韩国女权主义者可以更有效地拆解基于生理女性身份(biological womanhood)的排他性身份政治。激进女权主义最初优先考虑的承认斗争,不是通过重申基于生理性别(biological sex)的身份,而是通过恢复女性的平等地位来实现。在这一过程中,女权主义者无需强调其身份的真实和纯净性(authenticity of their identity)。

结论 #

本文分析了韩国激进女权主义者在数字时代为何选择了基于生理女性(biological woman)的跨性别排斥身份政治(transgender-exclusive identity politics)。最基本的原因是厌女的都市想象界(misogynistic urban imaginary),它将女性简化为性化身体(sexed bodies)。第二个原因是,成长为具有竞争力的年轻韩国女性需要抵制厌女情绪,但并未拆除性二元论(biological sexual dichotomy)。她们并未将跨性别群体视为女权主义的平等伙伴,因为在她们看来,在新自由主义体系中逆转自身地位更为有利。除了追求成就的欲望,她们对客体化(objectification)和贱弃(abjection)的恐惧症也促使她们走向排跨激女主义。她们渴望通过将跨性别者作为贱弃物(abjects)排除在外,成为拥有清晰边界的女性主体。

最后,本文主张韩国女权主义需要根据南茜·弗雷泽(Nancy Fraser)的地位模式(status model)重构其承认政治(politics of recognition)。在追求平等地位的承认斗争中,她们无需成为拥有清晰边界的主体。相反,她们可以与同样因客体化或贱弃而被排除在外的他者团结一致,扩展她们的平等地位斗争。一旦我们将彼此视为附带着贱弃物的个体(individuals with abject),我们将能够在没有支配或排斥的情况下彼此支撑。